2020年中国首例基因编辑治疗案例,地中海贫血症告别输血依赖!

基因疗法出现之前,造血干细胞移植是重型地中海贫血的唯一根治手段

群“炸了”

2022年8月17日晚10点半,夜色已深,李慧从工作的五金店回家,在路上刷到一条新闻:官宣!邦耀生物β-地中海贫血基因疗法国内IND(Investigational New Drug,新药临床研究)获批。她感觉自己的心“蹦了一下”,把信息转了四五个微信群,在后面跟一句:“基因治疗批准了!”

手机在震动,回复一条接一条:“终于等到了!”“是打针吗?”“要开始临床了吗?”“我们还想赶着做好了结婚呢!”“谁知道要多少钱?”……和李慧一样,群友都是地中海贫血症患者及家人,他们谈论的“基因治疗”,则是目前针对这种疾病最彻底的根治办法。

在李慧印象里,群里上一次这么兴奋,还是两年前。2020年7月,两名输血依赖型重型β-地中海贫血(下称“地贫”)患者在中南大学湘雅医院通过基因治疗,脱离输血依赖,成为全国首个通过基因编辑技术治疗地贫的成功案例。

两年后,2022年8月,上述临床实验随访数据正式披露。邦耀生物和湘雅医院团队协作完成的《CRISPR/Cas9介导的BCL11A增强子基因编辑治疗儿童β0/β0输注依赖性β-地中海贫血》在《自然医学》(Nature Medicine)上以论著形式在线发表,他们的研究也成为世界首个通过CRISPR基因编辑技术治疗β0/β0型重度地中海贫血儿童并获得成功的研究项目。李慧和群里的病友看不懂这些,但紧随其后的好消息足以令人动心:新药临床获批,意味着他们将有机会参与接下来的大规模临床试验,得到同样的治疗。“群里都‘炸了’!”李慧的声音里满是兴奋。

15年前的深夜,李慧经常抱着不到两岁的儿子小华按响诊所的门铃。小华出生在一个粤南县城,满月后就被务工的李慧夫妇带到了深圳,圆头圆脑的小男孩是小家庭的长子和希望。但周岁后,李慧发现,儿子经常浑身无力,半夜发烧,跑遍了附近的诊所,医生建议他们带孩子去深圳儿童医院检查一下。

儿童医院没有相应仪器,抽出血要送到第二人民医院。李慧还记得,为了送血样,那天自己专门打了辆车,一路捏着化验管,心里默念祈祷。一周后,检查结果送达,小华得的是一种罕见的血液病:地中海贫血。医生告诉李慧,这意味着小华无法像正常人一样合成血红蛋白,需要进行终身输血治疗。

抱着儿子,李慧想起小时候流传在村里的传说,谁谁家的小孩生下来就是病秧子,经常感冒发烧,脸色煞白,身材矮小,脑袋奇大。村民们说,这样的孩子是厄运的化身,他们是养不大的。

李慧决定带小华反抗命运。从两岁查出地贫起,小华就开始接受固定节律的输血,从每月一次到每月两次,从“一个单位”到“四个单位”,他慢慢长大,需要的血量也在增加。长期输血会导致铁元素在体内沉积,重则引起脏器衰竭,小华4岁时,李慧学会了自己给儿子打去铁针,直到口服排铁药出现。李慧很骄傲,在这些年严密、规范的治疗下,小华并没有出现其他患儿常见的“贫血貌”,更没有接受可怕的切脾手术,他身高体重正常,在校学习顺利,唯一的“异常”可能就是和其他同龄男孩相比,性格更文静内敛些。

一家人也考虑过更彻底的治疗手段。输血到第二年,李慧听医生说起,“骨髓移植”是地贫治疗的终极办法。和很多难治性血液病人一样,如果能用正常人的造血干细胞替换掉小华体内有缺陷的干细胞,他就能获得造血功能。亲属间骨髓匹配程度高,骨髓移植源一般都是父母,但检查后,李慧和丈夫的血液都不符合配型标准,无奈之下,他们尝试第二次怀孕,希望能用新生儿的脐带血救小华。但小儿子出生后,和小华的脊髓位点不合,配型又失败了。

深圳一年四季都是夏天,下班后回到出租屋,李慧总能看见小华把书本摊在蚊帐下的凉席上,支一把小凳子靠着床写作业。小华性格温和,学习成绩不错,看起来和小儿子并无二致,但输血袋和排铁针又在不断提醒她,这种表面上的“正常”是如此脆弱。李慧下定决心,一定要彻底把笼罩在儿子头上的阴影抹去。白天在医院输血的时候,她听医生聊起过“蓝鸟”。那是一个美国公司,正在做一项关于地贫患者的基因治疗研究,“他们会把那个坏的基因换掉,把小华治好”。

CRISPR/Cas9

怀上小儿子后,李慧曾经去医院做过一次检查。医生把一根很细的针插进她的腹部,提取了一些宫腔内的绒毛细胞,通过检查这些细胞的DNA,就能判断胎儿是否也患有地贫。

那是李慧第一次直观地了解到“基因”的神秘。小华刚发病时,她曾听医生说地中海贫血在中国两广及海南地区高发,还以为是这些区域的水源有问题。后来,她才知道,地贫是一种遗传病、基因病,广东省有16.83%的人口携带地贫基因,她和丈夫都在其中,因此他们的孩子会有1/4的概率患上地贫,小华“很不幸运,他把两个人的两个‘不好的基因’都占上了”。

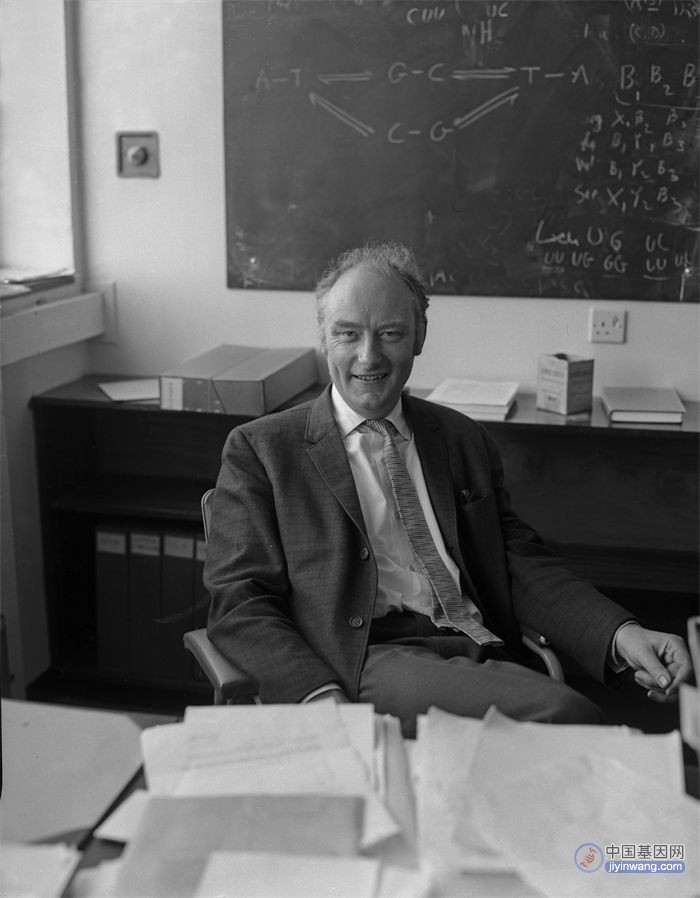

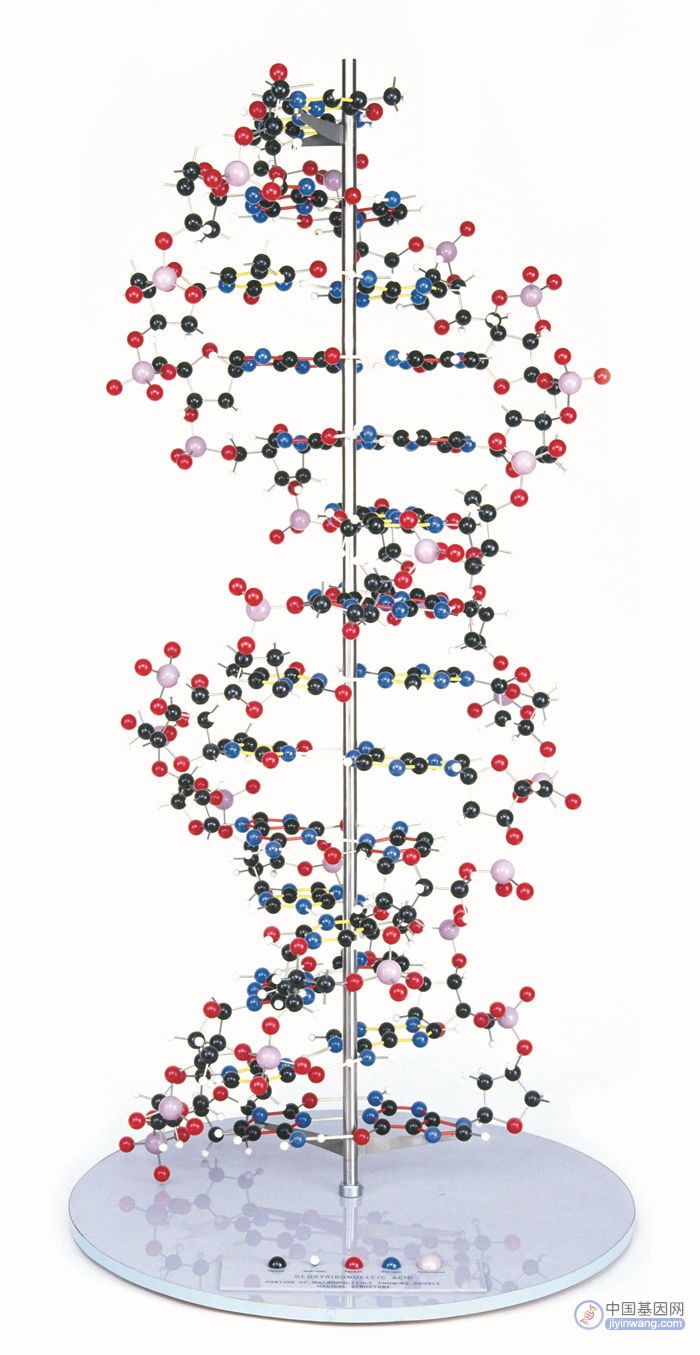

提到基因,大部分人都会想到那个由两条相互缠绕的曲线形成的螺旋。1953年,美国分子生物学家詹姆斯·沃森和英国物理学家弗朗西斯·克里克提出了这个有名的DNA双螺旋结构模型,确定了基因的化学本质和分子结构,分子遗传学研究由此开启。克里克还发现,被记录在DNA上的生物的遗传信息,先被转移到RNA,再转移向蛋白质,从而完成一次表达。可以说,DNA是生物独有的密码本,而组成生物体、完成各项生理机能的蛋白质就是它最终翻译出的明码语言。

美国分子生物学家詹姆斯·沃森

英国物理学家弗朗西斯·克里克

因此,几乎与基因的发现同步,人们开始设想:如果能直接修改密码本上的原始记录,就能改变生命本身。在疾病治疗中,没有比这更能称得上“治本”的手段了。

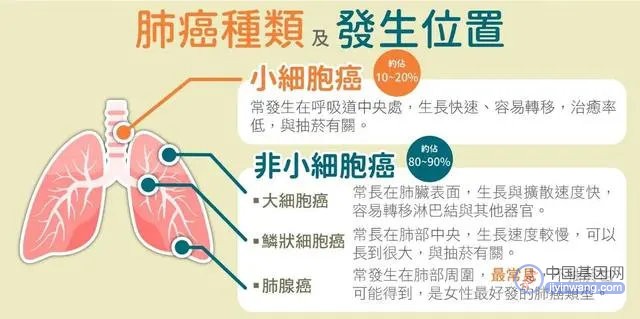

比如地贫。这个最早被发现于地中海地区居住者的疾病其实是一种蛋白缺损。正常人体红细胞的血红蛋白分子由被称为α链和β链的蛋白链组成,在地贫患者体内,两种蛋白链不均衡匹配,导致他们的红细胞很不稳定,无法正常将氧气送往全身。而诞生这些缺损蛋白链的源头,就是他们体内的某些位点的基因异常。比如李慧所说的“两个‘不好的基因’”,就是负责制造小华的β血红蛋白的两个关键基因,它们都出现了异常,让小华成了一名β-地中海贫血的重度患者。

怎么补上那两个关键基因?首先得想办法把目标基因传递进细胞里。20世纪80年代,科学家已经在尝试一些相对粗糙的办法。比如先在细胞外将目的基因与载体分子结合为重组DNA分子,再利用农杆菌或基因枪注入到受体细胞,从大量增殖的细胞里筛选出具有重组DNA分子的重组细胞,以此导入外来基因。随后,不同病毒载体不断被发现,精确有效地将目标基因导入细胞也变得越来越容易,分子治疗时代似乎马上就要到来。

1993年的科幻电影《侏罗纪公园》在一定程度上展现出了这种乐观。电影里,科学家们在琥珀中远古蚊子的体内提取出了恐龙的基因,再用青蛙的基因补充了缺失的片段,从而复活了侏罗纪时代的巨兽。和所有冒险电影一样,科学家的预想还是出了差错——外源的青蛙基因使改造后的恐龙拥有了双性繁殖能力,最终给乐园带来了灾祸。

现实中的情况要更复杂。问题不是出自外源基因,而是载体病毒。20世纪末,基因治疗手段先后曝出事故:1999年,在临床试验中,一位18岁的少年因对使用的腺病毒载体的严重炎症反应而死亡;2000年,γ逆转录病毒载体治疗X连锁严重联合免疫缺陷(SCID-X1)导致近一半患者出现T细胞白血病。至此,基因治疗进入“黑暗时代”,投资者撤回资金,初创公司接连倒闭,那位导致患者死亡的宾夕法尼亚大学基因治疗项目以及罕见病中心负责人被禁止在10年内进行任何临床试验——基因的微妙、复杂和未知,第一次给满怀豪情“从分子层面改变生命”的人们上了沉重的一课。

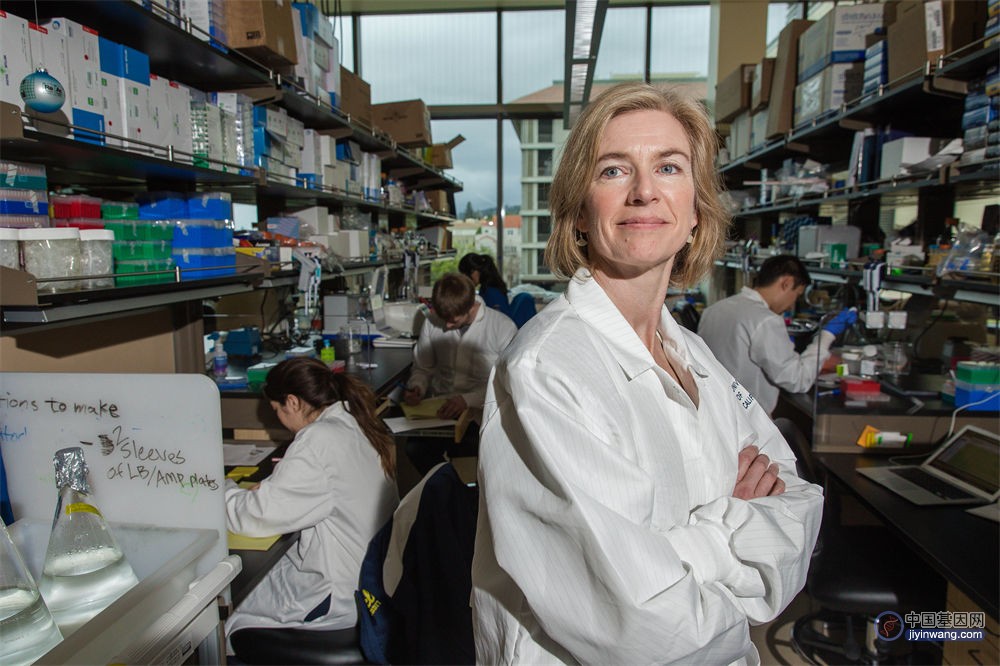

新的转折发生在2012年。当年8月,加州大学伯克利分校的道纳(Jennifer Doudna)博士和德国马克斯·普朗克病原学研究所的夏庞蒂耶(Emmanuelle Charpentier)博士小组在《科学》杂志发文,共同揭示了一种名叫Cas9(CRISPR关联蛋白9核酶)的内切酶,它能够在特定位点切割DNA,比起之前流行的其他核酸酶,它能实现精确、高效且成本低廉的基因切割,被人们称为“基因剪刀”。这意味着,人们不再需要载体传递和导入外源基因,而是可以在分子层面直接改变那条螺旋了——这个过程被直观地描述为“基因编辑”。就像你在电脑上直接用软件开修订模式改作文一样。

加州大学伯克利分校道纳博士

在科学界,CRISPR/Cas9持续引起轰动,不仅连续三年入围《科学》年度十大突破,最早发文的道纳和夏庞蒂耶还因此获得了2020年的诺贝尔奖。它的快捷和高效给了大众无尽的遐想空间。和20年前一样,“基因”再次成为大众传媒的新宠。漫威的超级英雄剧集开始直接使用CRISPR作为超能力的获取背景,2016年,重启美剧《X档案》第十季的科学顾问还在剧中设定,有外星人通过CRISPR技术敲除基因,使地球人丧失了免疫力。无数科学家和大公司涌进基因编辑领域。有人试图修改大豆、小麦等农作物的基因组,有的实验室在研究新的生物燃料,甚至有科学家在培养不会传播疟疾的蚊子,让远古的猛犸象复活……

科学家

还有人在思考怎么让它真正落地。

“基因编辑是生物医学领域几十年来最大的一场革命”,CRISPR/Cas9被首次发现的2012年,吴宇轩从武汉大学博士毕业,到中国科学院上海生物化学与细胞生物学研究所做博士后和副研究员,正式开始接触基因编辑和胚胎干细胞研究,全新的技术突破让这个不到30岁的年轻人发现了机会:“在我们读研、读本科的时候还没有这样的技术出现,那时生物学领域的这些技术都离临床很远,大家根本就不敢想这样的事情。现在,我突然感觉这个东西离自己很近,必须得做点什么抓住它。”

当时,吴宇轩工作的中科院研究所主要研究的是胚胎干细胞,它是人体内除受精卵外分化潜能最强的细胞,在实验小鼠身上,它可以被分化成所有细胞和器官。早在基因治疗技术出现之初,科学界就形成了基本共识,尽管在生殖细胞层面的基因治疗能够根治遗传疾病,但由于人类对基因的表达还没有完全掌握,外来遗传物质的任意结合很可能在细胞层面造成无法想象的影响,基因改变可能通过后代扩散到人群中,污染人类的基因库,存在严重的伦理风险。

基因的强大和未知仍是一体两面,人们既要利用它的锋刃,又要十分小心不被割伤。2015年4月,中山大学的黄军等科学家首次用CRISPR/Cas9技术对人类胚胎中导致β型地中海贫血症的致病基因进行了修饰,尽管他们使用的是医院人工授精过程中废弃的不能正常发育的人类胚胎,并于实验48小时后终止实验,而且获得了中山大学附属第一医院伦理委员会的批准并符合相关法律,但是论文最初投给《自然》和《科学》杂志时,仍然由于伦理道德问题被拒稿。

“我当时满脑子想的全都是如何把它尽快应用到临床,它的最佳应用场景、最佳形式、最佳疾病是什么?”吴宇轩想到了基于造血干细胞的基因编辑。虽然同为“干细胞”,但它只能分化为血液细胞,不会对人体其他部分造成影响。而且在世界范围内,造血干细胞的培养移植平台都已经很成熟,吴宇轩想,“如果能把基因编辑领域的经验和它做融合,很快就能出现新一代的基因治疗产品了”。

吴宇轩翻阅资料发现,中国“地贫”基因携带者约3000万人,涉及近3000万家庭近一亿人口,每一个地贫患者一年差不多要消耗250份献血,对家庭和政府都是巨大的压力。他决定把全部精力放在这里。

事实上,早在1980年,美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)的马丁·克莱因就曾试图采用基因治疗技术治疗地贫,他利用DNA重组技术将β-球蛋白导入患者的骨髓细胞中,再回输到体内,但由于那时的基因改造技术效率太低,实验无效。

吴宇轩要通过CRISPR/Cas9解决这个问题。2015年,他来到美国哈佛医学院的造血干细胞实验室做博士后,经过三年“熬夜到两三点”的实验,终于把造血干细胞的CRISPR/Cas9编辑效率提高到了90%以上。2018年,他带着研究成果回到了中国,成为华东师范大学生命科学院的一名研究员。

院长刘明耀正在等待像他这样的人。刘明耀是国内有名的细胞生物学家,所里的实验室从2012年年底就开始CRISPR/Cas9研究,是国内最早在哺乳动物的基因组进行CRISPR/Cas9基因编辑的团队。刘明耀告诉本刊记者,2013年全世界有三个实验室宣布可以完成大鼠小鼠的基因敲除,他们就是其中之一。

基因编辑的火热,让为全世界各地的研究者提供小鼠模型成为一门新生意,刘明耀带着所里的十几个成员开始“科学家创业”,成立了一家名叫“邦耀生物”的公司,出售他们制备的基因编辑小鼠,扩大在校园里的研究成果。凭借着敏锐的研究嗅觉,团队负责人李大力意识到,基因编辑对于疾病治疗的应用将是极具前景的热点。2016年,他们又在国际上率先发表了利用CRISPR基因编辑策略在模型小鼠肝脏原位修复基因突变的论文,验证了基因编辑用于体内基因治疗的可行性。这一年也是热钱涌入基因治疗与细胞治疗领域的一年,他们完成了首轮融资,这些常年埋头在实验室里的科学家门愈加期待把这些成果转向临床。不过,当吴宇轩带着造血干细胞基因编辑经验回国时,邦耀的科学家们刚刚经历了一次基因编辑研究的失败,他们开发的经过基因处理的通用型CAR-T细胞有效性不高,在体内无法存活,团队很受打击。

但这次看似失败的研究吸引了吴宇轩。为了对这些免疫细胞进行基因编辑,邦耀的团队已经完全熟练了从血液中分离提取细胞,进行基因编辑,再回输动物体的整套方法——这些都和对造血干细胞的基因编辑治疗流程一致。

编辑技术、提取和回输手段、人员、资金……所有条件都已经成熟,接下来,他们的试验对象将从小鼠变成人类。

弗朗西斯·克里克和詹姆斯·沃森在英国剑桥卡文迪什实验室的医学研究委员会工作时发现了 DNA 的结构。1953年,他们构建了复杂遗传物质脱氧核糖核酸(DNA)的分子模型

伦理

李慧再次听到“基因治疗”的消息,是在“付大夫成人地贫群”里。

“付大夫”名叫付斌,是中南大学湘雅医学院血液科的副主任医师,也是湖南省罕见病诊疗协作网首批MDT(Multi-Disciplinary Treatment,多学科会诊)团队专家。2017年起,他和同事开始在湖南省开展重型地中海贫血造血干细胞移植治疗工作,设计了一套地中海贫血单倍体移植方案。通过这套方案,患者在湖南进行造血干细胞移植的成本降到了其他大城市的1/3左右,实现了本省患者治疗“基本不用排队”。

2018~2019年,上海的刘明耀团队开始在全国搜寻适合的临床合作医院,在地贫高发省份,他们先后和海南、广西的多家医院谈妥临床研究事项,计划通过他们开展“研究者发起的临床研究”(investigator initiate trial,简称IIT),不同于以注册上市为目的、由制药企业发起的临床试验(industry sponsored trial,简称IST),IIT主要指在医疗卫生机构开展,以个体或群体为研究对象的科学研究。这是近年来全球新药研发的重要步骤。

但就在多家医院伦理审查通过,确定合作意向时,2018年11月,南方科技大学副教授贺建奎公开发表研究,称他修改了一对受精卵中的CCR5的基因,使世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿诞生。报道一出,舆论哗然,科学家认为这种人体实验违背了生物医学伦理审查,打击了整个基因编辑领域的声誉。

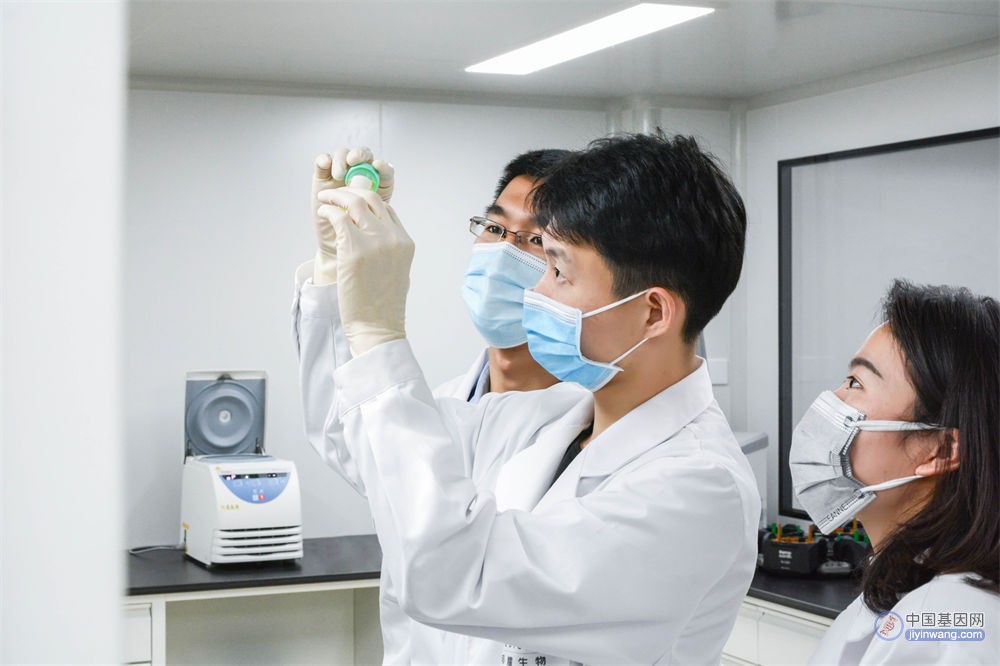

刘明耀团队的科学家在实验室里工作

一时间,学界气氛压抑。国家卫健委停止了所有基因编辑有关的审批,尽管操作对象只是体外细胞,也不涉及胚胎和遗传系统,刘明耀团队的计划还是被直接波及,他们不得不重新寻找合作医院。新技术领域的竞争只在分秒之间,就在国内审批全部停止的2019年,美国基因治疗公司Crispr Therapeutics和Vertex Pharmaceuticals与德国雷根斯堡大学医院合作,宣布首次利用CRISPR/Cas9基因编辑技术治疗β-地中海贫血病例,还在美国、加拿大和欧洲的6个研究中心发起了大规模临床招募。这让一向乐观的刘明耀感到遗憾:“我们本来应该是全球最早的,可以说,是贺建奎这件事把我们耽误了整整两年。”

一次回湖南老家时,他和中南大学湘雅医院血液科主任陈方平聊起审批的苦闷,对方提议:“实在不行,你们到湖南来做吧!”当时,付斌组织的造血干细胞团队已经相当稳定,治疗和随访都很规范,双方沟通后很快达成合作意向。“湖南人要敢为天下先嘛。”到伦理审批时,刘明耀亲自劝说医院的伦理委员会主任,对方正好是他在休斯敦大学做教授时的博士后。他相信,除了“湖南人”的地域性格,双方还拥有属于“生物人”的科学共识。

“来自于各方面的压力肯定都有,毕竟当时国内对基因编辑的干预,整体的氛围是非常压抑的,但从专业的角度讲,我们不是为了冒险而做,也不是为了出名而做,就是为了解决客观的问题。既然专业上是OK的,就能让自己努力去克服这些障碍。”回忆接下任务时的心情,付斌语气郑重。

严格的审批一直到2019年底才结束。临近年关,付斌在病友群里发布了招募信息。尽管大家都还不太清楚“基因治疗”的具体方式和原理,甚至有家属偷偷来问“基因编辑后是不是会变性”,但出于对医院的信任,更出于对治疗的迫切渴望,第一次报名就动员了8位患者。他们实在等得太久了。

经过身体状况、血红蛋白和多种血液标志物的评估,最终入选的是两位和儿时的小华相当接近的孩子——后来的报道富有深意地给他们化名为“希希”和“望望”——他们一个7岁,一个8岁,都是输血依赖型重型β-地中海贫血症患儿。他们也拥有和小华极为相似的人生轨迹,用付斌的话来说,“不是很有故事性”的类型。从医近20年,他见过太多因罕见病离散的家庭和因不规律治疗早夭的患者,希希和望望已经是他们中最幸运的一类了。不过,看见孩子的真实生活状态,他还是感到心疼:“两个男孩都是七八岁年纪,但想玩的剧烈运动一个都不能完成,每两周一次输血,每天都要吃药,这种状态对于任何一个孩子都会产生极大的心理创伤。”

2020年4月,他们的命运和基因一起被改变了。他们在湘雅医院接受了造血干细胞“单采”,付斌团队的医生们利用一种药物使希希骨髓内的造血干细胞游离出来,再将它从血管中抽出,血袋通过生物冷链被送往上海,在这里,它将被改造成“基因药物”。

接力

拿到血样那天,吴宇轩感到了一种梦想成真的不真实感。血袋和以前做实验时没有任何区别,但他知道,里面的样本来自两个活生生的孩子。那些年纪比他更大、资历更老的基础研究人员,有的可能毕生都不会看到教科书上的研究进入现实。以往的科学史上,一项基础科学研究从理论变为现实,至少需要几十甚至上百年的时间。但这次,他在短短10年内就走完了这条路。

2020年,高瓴资本创始人兼首席执行官张磊曾在一次论坛中谈到,生命科学和生物技术正处在一个技术和产品创新爆发的“寒武纪”时代,各个细分领域的科学家和创业者正在创造人们以往未见和未知的新事物,“各种各样的物种全部出现”。

付斌把整个基因治疗过程类比为“修手机”,“如果说以前的造血干细胞移植是把坏了的手机整个换掉,做基因编辑就是找到手机损坏的部分,做精准的修理”。吴宇轩和他基因编辑实验室里五位同事就是分子层面上的维修工。他们通过基因编辑技术,把希希细胞里的一种名叫γ-珠蛋白的表达基因重新激活——以往的研究发现,这个基因在人类成年后就会关闭,沉默不再表达,但它形成的γ-珠蛋白和β-珠蛋白功能相似,同样能制造血红蛋白——从而治愈这种遗传性贫血疾病。

白色防护服、试管、离心机,过去10年,它们早就成了吴宇轩生活里最熟悉的物品,整套流程都已经在前期实验中完成过千百遍。但依然会有无法预料的情况出现:吸取上清液时吸走了太多细胞,或者电穿孔时参数设计有误,都会给娇弱的细胞带来不可逆的影响。拿起血样,吴宇轩浑身紧绷。

最糟糕的状况是“脱靶”。这是CRISPR/Cas9技术发现之初就被广泛担忧的问题。人们发现,理论上,Cas9蛋白酶可以实现固定的基因定位和定点敲除,但如果在基因中遇到与靶向目标很接近的片段,它可能会出现错误识别,无法精确匹配,导致DNA损伤修复时的意外。就像偏离轨道的列车,这种脱靶效应随时会导致基因组产生未知的突变。

“安全比有效更重要,”邦耀生物联合创始人、华东师范大学生命科学学院生命医学系主任李大力提到基因技术发展史上的诸多案例,“比方说把免疫缺陷的疾病治好了,但患者得了白血病。”他告诉本刊记者,进入临床前的两年多时间里,团队在早期实验中对所有可选的靶点都进行了测试,保证靶点确实没有引起其他部分DNA的损伤和破坏,也不会引起常见肿瘤基因的表达变化。此外,他们还进行了各种类型的毒理实验,对可能带来的安全风险做了最高标准的第三方评估。

接下来要考虑的是编辑效率的问题。吴宇轩回顾在美国的研究发现,对目标细胞的基因改造至少要达到85%左右的效率,才能实现治疗效果,“哪怕少一点点都不行”。

经基因改造后的细胞回输到身体后,会与原有的体细胞混合在一起,它们能否正常在患者体内存活、衍生,产生足量的血红蛋白,这对改造后细胞的扩增质量和模型都提出了更高要求。和实验室的小规模增殖不同,“在病人身上,细胞数量起码要上升两个数量级,可能10的6次方的细胞很好操作,一旦扩大到10的7次方、8次方,我们是不是仍然能够保证它有这么高的编辑效率?如果使用大量的蛋白去做,会不会又引起脱靶?”病人的细胞很珍贵,吴宇轩和他的同事们只能不停地使用样本细胞群进行模拟试验,待稳定数值后再在患者细胞中操作。

两周后,经过基因编辑的造血干细胞被运回长沙。2020年4月30日,希希在无菌舱里接受了这份100mL的基因药物的静脉注射,比平常输液更快,不到5分钟,经过基因改造的造血干细胞已经进入他的循环系统。接下来的日子,它们将自动集中到希希的骨髓中——医生已经用化疗药物清理掉了他原有的带有缺陷的造血干细胞——在这里,它们将依次分化、表达,制造出正常、完整的血红蛋白,让他的血液恢复活力。

两周后,希希和望望的中性粒细胞开始回升——它是骨髓移植成功的关键指标,这意味着患者的免疫功能开始逐步重建,可以安全出院了。随访75天时,血液检查显示,两名患儿的血红蛋白水平分别达到了129g/L和115g/L,已摆脱输血依赖。要知道,以往像他们这样β0/β0型的重度地贫患者,即使经过治疗,血红蛋白水平也只能达到90g/L左右,那是吴宇轩最开心的一段时间,每次看到返回的数据,他都能兴奋一整天:“这就意味着他们可以完全像健康的人一样生活了,很多运动也都完全没问题,这对我们来说是很大的激励和惊喜。”

两年

过去两年间,刘明耀团队还和解放军联勤保障部队第923医院合作,以同样的方式在广西治愈了三名患儿。而深圳儿童医院、南方医科大学南方医院等多个团队,也采用β-珠蛋白再表达等途径展开了基因治疗研究。就在邦耀生物β-地中海贫血基因疗法国内IND当天,李慧听过许多年的“蓝鸟”也终于落地,美国食品药品监督管理局(FDA)正式批准了蓝鸟生物公司的Zynteglo基因疗法,使之成为全球首个进入市场治疗β-地中海贫血的基因疗法。

他们的研究重振了许多人的信心。在采访中,刘明耀和吴宇轩都提到,希望中国在基因编辑等前沿技术领域的审批方式可以更科学和灵活,“有时候是看到国外已经做成功了,我们国内再开这个口子,有时候很多真正全球领先的技术,因为监管政策不能审批,导致我们在发展上有些局限”。但他们的这次尝试间接地推开了这个窗口,为后来的基因治疗的伦理审批、政策制定提供了一个借鉴案例。

不过,基因编辑的未知特性仍是他们面前绕不开的问题。近年来,有科学家发现,地中海贫血之所以在沿海地区高发,是因为这些地区在历史上饱受疟疾困扰,地中海贫血患者的基因是因其预防疟疾的特性而被筛选出来的。那么,敲除和改造这样的抗疟基因意味着什么?付斌则在担心那个被激活的γ基因,看着两周年随访时高大壮实的希希,他想:“如果γ基因是一个好基因,我们正常人为什么要在成年后关闭掉它呢?”李大力也和他一样保持“谨慎乐观”,在技术层面保证精确后,他们还将对患者做长期的分析和跟踪,这个周期将是10~15年。

技术之外,还有许多问题让科学家和创业者们焦虑。2015年刚到美国时,吴宇轩就发现,这里的研究气氛和技术体系都和国内差异不大,因此新的编辑技术出现后,中美科学家都能快速上手。但在基因编辑技术的下游,比如干细胞培养和移植体系,中国的实验室还很难跟上。当技术终于走向临床,更多市场和商业化的因素也会成为干扰项,用刘明耀的话来说:“把药做到临床和把药做上市之间,还需要更多专业的人才和生产管线。”

对于小华和3000万地贫患者来说,这种“从一个患者身上提取细胞,生产药物再回输”的一对一治疗方式显然是太过缓慢,也太过昂贵了。吴宇轩告诉本刊,体外基因编辑的治疗成本近百万元,而蓝鸟生物刚刚上市的基因疗法价格高达280万美元。去年,他成立了一家新公司,专门研究体内基因编辑技术,希望能在未来一次性生产针对成千上万人的基因药物。“我们可以生产一个包裹了基因编辑器的脂质纳米颗粒,你可以像常规的小分子药物一样,把它放在冰柜里保存,患者需要的时候,只需要把它注射回输到体内就可以治疗了,不需要任何细胞移植的操作,我觉得这才是将来基因编辑药物的前景所在。”

这也是包括小华在内的、其他家境普通的地贫患者的机会。采访后的深夜,李慧把小华所有的检查结果都发给了我,这些年,她已经习惯抓住一切可能的机会咨询儿子的病情。她说,两年前临床试验启动后,她曾在广西和深圳多地为小华做检查,希望能赶上这波基因编辑的浪潮,但小华有一项血小板抗体指标过高,两家医院的医生都建议她“再等等”。

明年6月,小华就要参加高考了。李慧已经等了将近16年。她依然在朋友圈里坚持转发各种新药和新疗法的通告,这些成了她熬过苦难岁月的一点希望。她很庆幸这些年没有离开深圳,多亏了规律输血治疗,才没有耽误孩子的身体。除了小华,群里还有等着做完手术后结婚的女孩,始终找不到合适配型的大学生,和李慧一样,他们都在等着那束神奇的技术之光终于照向自己的一天。

(为保护患者隐私,文中李慧、小华为化名)

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。