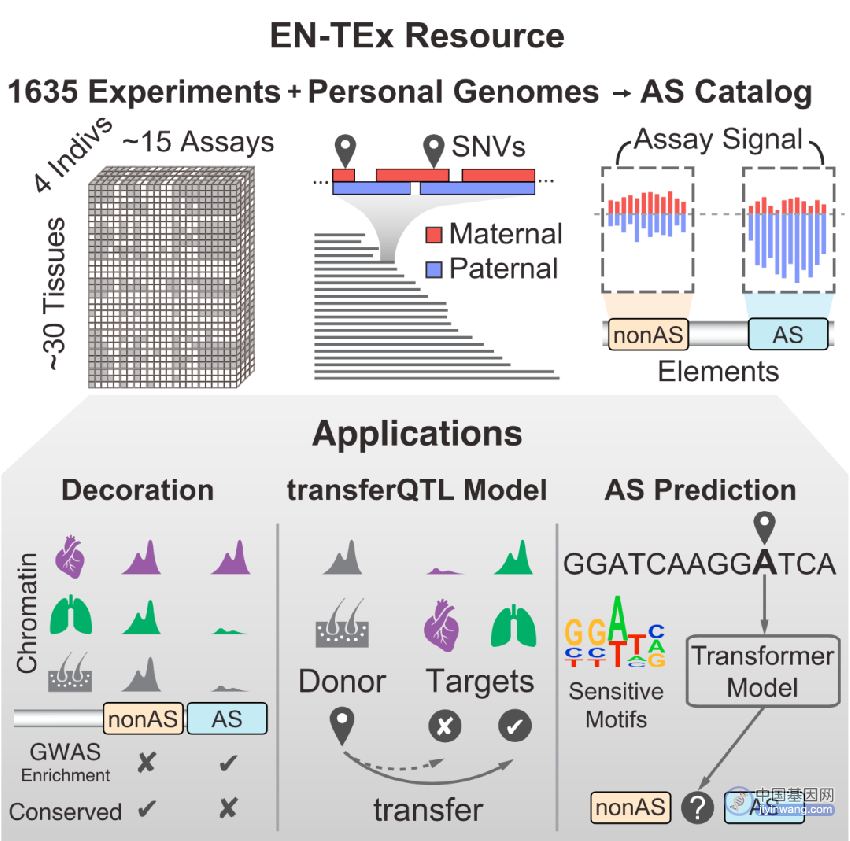

从非生殖细胞到生殖细胞,转基因人的最后一步

基因治疗正在带领人们走向后人类时代。

众所周知,基因很重要。人类的基因组常被比作是一本书写生命的“天书”——人类凭借A、T、C、G四种碱基,却配对出了高达60亿的可能,碱基的无穷组合也蕴含着人类进化、生老病死的奥秘,而DNA则分布在23对染色体中。可以说,基因储存着生命的多种信息,会决定人的许多生命特征,包括是否会得某种疾病,可以说操控着人的生、老、病、死。

在这样的背景下,尝试掌握生命的密码来改变生、老、病、死就成了人们的愿望——基因治疗也顺势而生。更重要的是,如今,除了对非生殖细胞的基因进行修饰和改造,人类还将手伸向了生殖细胞,并企图打造全新的人类。

从非生殖细胞到生殖细胞

从本质上来看,基因就是DNA分子上具有遗传效应的一段特定的核苷酸序列,是DNA的一个独特部分。染色体则是由直径仅100埃(1埃=0.1纳米)的DNA组蛋白高度螺旋化的纤维所组成。

而人类基因组就是一个人所有的DNA,含有约31.6亿个DNA碱基对,包括大约2-3万个基因。这些基因中除了编码蛋白质的两万多个基因之外,还包含了数千个RNA基因。如果从单个细胞中取出并拉伸成链,长度能够达到2米。基因不仅可以通过复制把遗传信息传递给下一代,还可以使遗传信息得到表达。不同人种之间头发、肤色、眼睛、鼻子等不同,都是基因之间的差异导致的。

20世纪80年代末期,人类对于基因的认识还非常有限,彼时,重塑人类基因组的唯一方法就是在子宫内对胎儿进行鉴定,然后在发现那些有害的高外显率基因突变后终止妊娠。到了20世纪90年代,胚胎植入前遗传学诊断可以让患者选择移植没有致病突变的胚胎。

而20世纪90年代末期,基因治疗的出现却彻底改变了遗传学。现在,人们可以对于基因进行定向改造。这也标志着“积极优生学”东山再起。科学家终于摒弃了消灭有害基因携带者的想法,并开始憧憬矫正人类基因缺陷的未来,使得人类的基因组能够“日趋完善”。

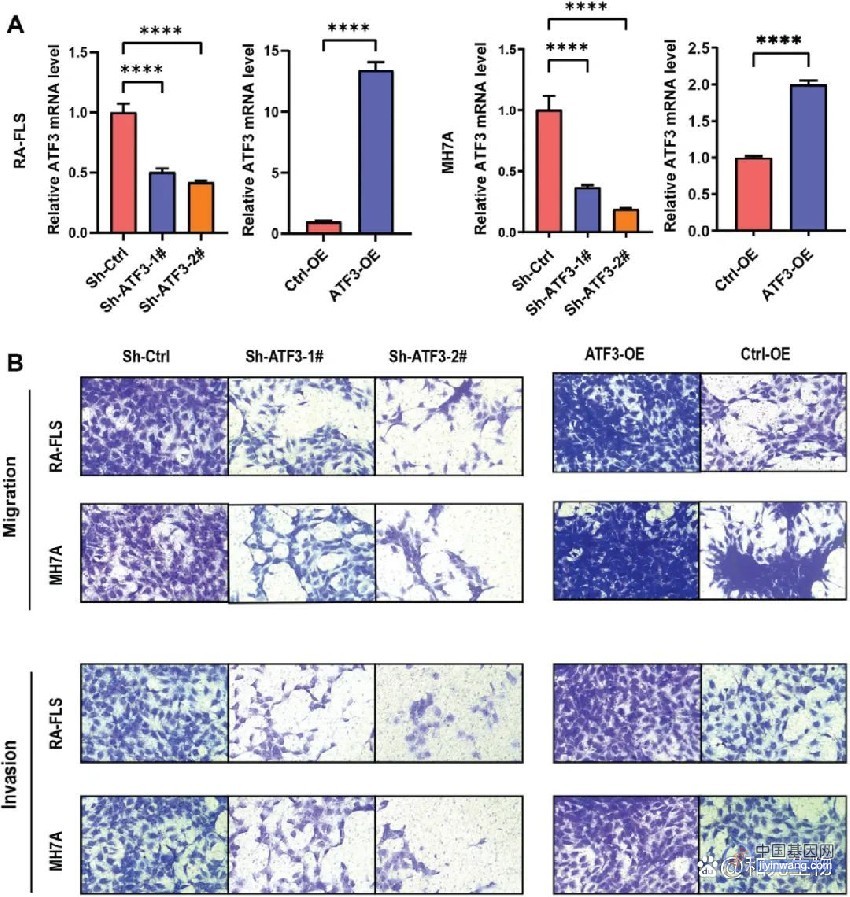

本质上来看,基因治疗可以分为两种截然不同的类型。第一种类型是对非生殖细胞(血液、脑或肌细胞)的基因组进行修饰。虽然这些遗传修饰会影响细胞的功能,但是并不会改变人类下一代的基因组。如果将某种基因变化导入肌细胞或血细胞,那么这种变化并不会传递给人类胚胎。当宿主细胞死亡时,上述基因也将随之消失。

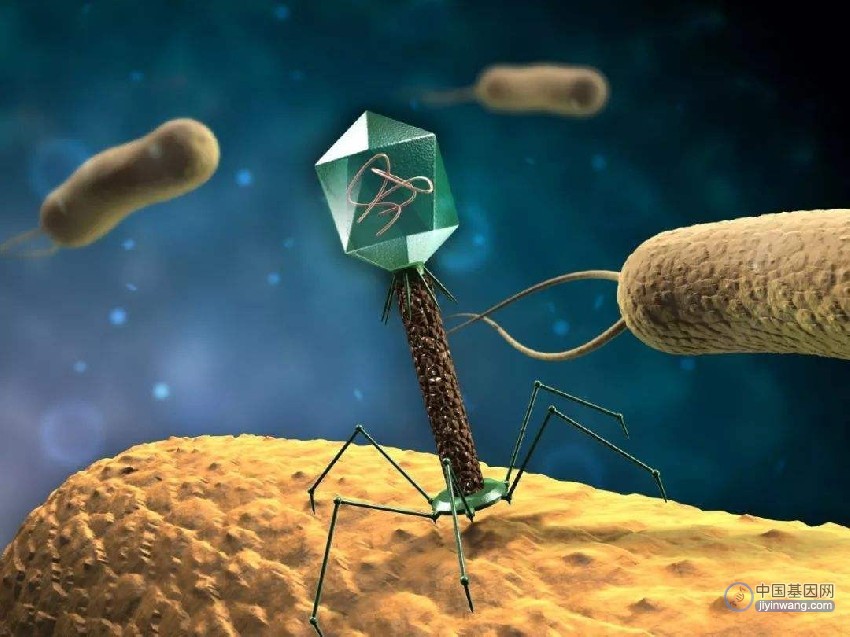

1990年,一个患有ADA-SCID疾病的4岁小女孩儿阿珊蒂就接受了这种对非生殖细胞基因进行替代的治疗。ADA-SCID疾病是一种由于腺苷脱氨酶(ADA)缺陷所导致的严重综合性免疫缺陷疾病。对阿珊蒂来说,周围的世界无处不存在着危险。哪怕和普通人共饮一杯水,甚至是在同一间房间里呼吸,都可能会带来致命的后果。科学家们使用病毒载体作为递送方法,通过体外基因工程,将健康的ADA基因导入到她自身细胞中,并将编辑后的细胞重新注射回她的体内。

在治疗的半年内,阿珊蒂体内的免疫T细胞水平就恢复了正常。在接下来的2年里,她的健康状况不断得到改善,过上了和同龄人几乎没有差异的童年。这一案例被认为是基因治疗发展史上一个重要的里程碑,科学家们通过人体试验完成了对基因疗法的概念验证,证明了基因治疗的安全性和可行性,鼓舞了更多的临床试验的开展。

相比之下,第二种类型的基因治疗则显得更为激进,它可以通过修饰基因组来影响生殖细胞。只要基因组变化被导入至精子或卵子这种人类生殖细胞后就可以自我复制。它将被永久地整合到人类基因组中并且代代相传下去,而插入的基因会成为人类基因组密不可分的一部分。

在20世纪90年代末期,人们还不敢想象还能够利用生殖细胞开展基因治疗,毕竟当时也缺乏将基因改变导入人类精子或卵子的可靠技术。但如今,过去的技术限制已经得到解决,人们正在尝试修饰基因组来影响生殖细胞,并试图想像后人类的世界。

基因改造生殖细胞

实际上,在20世纪90年代以前,人们对于通过改变生殖细胞来永久性地修正人类基因组,并且借助“生殖细胞基因治疗”实现人类遗传学的终极梦想还束手无策。但到了20世纪90年代早期,永久性人类基因组工程所面临的挑战只剩下最后三项。这些曾经被认为无法逾越的挑战,现在都逐渐迎来胜利的曙光。

第一项挑战就是要建立可靠的人类胚胎干细胞系。胚胎干细胞是从早期胚胎的囊胚内细胞团中提取出的干细胞。它处于一种过渡状态,即在实验室条件下,胚胎干细胞可以像普通细胞一样生长与操作,但是它们也能分化为活体胚胎中各种组织的功能细胞。

也就是说,改变胚胎干细胞基因组就可以轻而易举地实现永久性改变生物体基因组的目标。如果胚胎干细胞基因组能够被定向改变,那么这种基因改变就有可能被导入至胚胎中,随后又将进入由胚胎形成的各种器官并遍布整个生物体。因此,对胚胎干细胞进行遗传修饰是实现生殖细胞基因组工程的必经之路。

詹姆斯·汤姆森(James Thomson)是一位来自威斯康星大学的胚胎学家。20世纪90年代末期,他开始从人类胚胎中尝试提取干细胞。1996年,在获得威斯康星大学的许可后,汤姆森便从体外受精诊所获取了36个人类胚胎。他将其中14个胚胎放置在培养箱中生长,直到它们成为细胞团。

利用曾经在猕猴身上得到完美验证的这项技术,汤姆森在去掉了胚胎的外层细胞后,将其放入“饲养细胞”与滋养细胞中继续生长,最终提取出少量的人体胚胎干细胞。当这些细胞被植入到小鼠体内后,它们能够分化成为人类胚胎的三个胚层,并且为构建皮肤、肌肉、神经、肠道、血液等各种组织奠定了基础。

尽管这些干细胞能够反映出许多人类胚胎发生的特征,但是汤姆森还是发现它们存在明显的局限性:这些胚胎干细胞几乎能够形成全部人体组织,但是它们在转化为精子与卵子等组织时的效率却非常低。理论上来讲,导入这些胚胎干细胞的基因改变可以传递给胚胎中的所有细胞,但是偏偏那些最重要的生殖细胞却被排除在外,然而只有它们才能把基因传到下一代。

然而,在人类胚胎干细胞系还未培育完成时,几乎是在毫无征兆的情况下,该领域的研究突然就被全面叫停。2001年,美国总统乔治·沃克·布什(George W. Bush)对胚胎干细胞研究做出了严格限制,除了已经建立的74个胚胎干细胞系之外,禁止从胚胎中再提取新的干细胞系,其中也包括体外受精过程中废弃的胚胎组织。因此从事胚胎干细胞研究的实验室面临着严格监管与资金削减。

在2006年和2007年,布什总统再次否决了扩大联邦政府对胚胎干细胞研究资金支持的法案。不过,尽管当时联邦政府的禁令让基因组工程学家的热情一落千丈,但是人们却踏出了人类基因组改变的第二步:人们已经可以通过可靠与高效的手段将定向改变导入现存胚胎干细胞的基因组。

一开始,人们觉得这项技术挑战的难度根本无法逾越。科学家可以将干细胞暴露在辐射中使基因发生突变,但是由于这些突变在整个基因组中呈随机分布,因此任何试图对突变产生定向影响的努力均付诸东流。虽然携带已知基因变化的病毒能够将外源基因插入基因组中,但是其插入位点通常也是随机选择,更不用说插入的基因还会被基因组沉默化。

不过,如今,在基因编辑技术(CRISPR)已经获得了突飞猛进的发展的情况下,这一问题已经得到了极大的改善。尽管基因编辑技术尚存在某些不足,但是与其他任何基因改造方法相比,这种方法仍然是最便捷、强大与高效的基因编辑工具。这项革命性技术源于微生物自身某种神秘的防御机制,它最早由从事酸奶加工的科研人员发现,然后由RNA生物学家通过再编程实现了遗传学家期盼已久的梦想:它可以对人类基因组进行定向、高效与序列特异性修饰。

转基因人的最后一步

目前,距离完成人类基因组永久性定向修饰就差最后一步。我们需要把在人类胚胎干细胞中创建的基因改变整合到人类胚胎中。

然而,无论是从技术层面还是伦理角度来看,将人类胚胎干细胞直接转化为正常人类胚胎都不可思议。即使人类胚胎干细胞可以在实验室条件下分化为所有类型的人体组织,但是当人类胚胎干细胞直接移植到女性子宫后,我们依然无法指望这个细胞可以自动形成正常人类胚胎。当人类胚胎干细胞被移植到动物体内后,其中大部分细胞也只能分化为某些松散的胚层结构,而这与受精卵在人类胚胎发育过程中所形成的解剖学与生理学构造相去甚远。

为此,研究人员设计出一种潜在的替代方案,他们先等胚胎解剖结构基本形成后(例如受孕数天或数周后)再对其进行整体遗传修饰。但是这种办法也面临尴尬的境地:人体胚胎一旦形成各种胚层,那么就很难再对其进行基因修饰。并且,即便先抛开技术问题,在人类活体胚胎中尝试基因组修饰必然会引发生物学与遗传学范畴以外的各种担忧。

值得注意的是,操纵基因与操纵基因组是两种完全不同的概念。要知道,在自然条件下(尤其是在胚胎细胞或生殖细胞中)对于基因组进行操纵将面临来自技术领域的巨大挑战。但是如今这种风险已经不再局限于某个细胞,而是直接指向我们人类自身。

试想一下,如果人类基因组工程按照:分离出真正的人类胚胎干细胞(能够形成精子或卵子);运用某种技术在这个细胞系中创建可靠的定向遗传修饰;将基因修饰的干细胞直接转化为人类精子与卵子;通过体外授精技术使这些经过修饰的精子与卵子孕育出人类胚胎的步骤来进行,我们或许就可以得到转基因人。

虽然每个步骤当前均受制于技术发展水平,但其中还有许多问题悬而未决。正如干细胞生物学家乔治·戴利(George Daley)所指出的:“基因编辑引发的最根本问题在于,我们将如何看待人类的未来,以及我们是否应该在改变自身生殖细胞上迈出关键的一步,同时我们在某种意义上要把控遗传命运给人类带来的巨大风险。”毫无意外,人类正在朝着实现“增强”自身基因组的愿望狂奔而去,但在此之前,我们首先要认识到这件事情的巨大风险。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。