《解码者》:一个基因决定命运的故事,基因编辑的历史与未来!

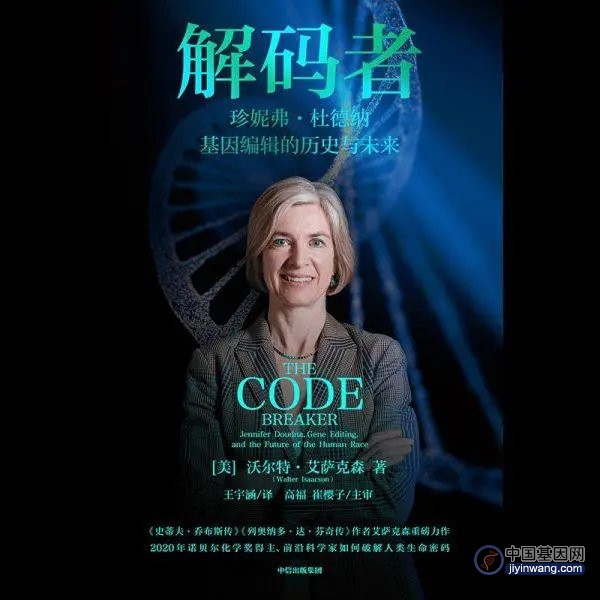

当代的科学史片段似乎正越来越多地由科技媒体和风投机构完成,像《解码者》这样经过长时间参与观察和交叉访谈完成的大部头显得越发稀有。《解码者》(The Code Breaker,2021)是美国作家沃尔特·艾萨克森 (Walter Isaacson)为著名生物学家詹妮弗·杜德纳(Jennifer Doudna)所写的传记。新冠病毒的侵袭让人们前所未有地关注生命科学的进展与应用,这本书的写作也见证了这段历史。

原子、比特与基因并列为现代以来的三大科学关键词。艾萨克森通过为爱因斯坦、乔布斯两人写传探秘了前两个领域,杜德纳是这个年逾70岁的传记作家为基因领域挑选的主角,也是他所有著作中的第一位女性,也是第一位在世者。

谁是杜德纳

杜德纳最知名的一项成就是2020年的诺贝尔化学奖。2020年,杜德纳和法国微生物学家埃玛纽埃勒·沙尔庞捷(Emmanuelle Charpentier)凭借CRISPR-Cas9基因剪刀的变革性贡献共获诺贝尔化学奖。这项被认为“重写生命密码”的技术将生命科学带入了新时代。此时距两人发表CRISPR有关发现仅8年时间,相比而言,获得物理学奖的罗杰 •彭罗斯关于黑洞的发现则是在50多年前。她们也是首次同时获得诺奖的女性科学家。

公众往往需要通过一张面孔来拉近与科学的距离。其实在世的诺贝尔奖得主并不少,为什么要写杜德纳?从1901年诺贝尔奖首次颁发以来,女性在自然科学奖获奖人数中只占3%,杜德纳是其中之一。她的存在再一次打破了自科领域的性别神话。杜德纳不仅推动了CRISPR的基础科学研究,且参与到这项技术的临床应用及其伦理辩论中,她在公共表达中展现的科学使命感令人印象深刻。

更重要的,杜德纳致力研究的基因编辑技术可能激进地影响人类命运。它不仅可以用来治愈绝症,而且让人类有机会实现基因自由。艾萨克森写道,“弄清楚是否以及何时编辑我们的基因,将成为人类在21世纪面临的最重要的问题之一。” 今年1月,杜德纳带领团队开发出脱靶率比即有CRISPR技术降低10倍的CRISPR-Csm系统,这个突破可能会让基因编辑安全应用的前景加速到来。

《解码者》的封面上,金发碧眼的杜德纳自信地微笑着。她是本书的主角,但并不是这个领域的孤胆英雄,本书的可读之处正是在于揭示了这一点。库恩在《科学革命的结构》中提出,一个科学理论假说的提出、证实或证伪不是一个短暂的事件,而是一个比较长期的历史过程,不是某个科学家的个人行为,而是科学家群体的互动和约定。CRISPR技术的关键进展得益于不同学科间的知识流动与成果共享。杜德纳并不是CRISPR的首位发现者,事实上,她第一次听说CRISPR是在2006年,一位地质微生物学家跟她共享了这个信息。

举世瞩目的科学进展是由无数没有走到领奖台上的科学家共同完成的,默默无闻可能只是没那么走运。从日本的实验室到西班牙的盐池,再到威斯康星州的酸奶工厂,如果没有一开始并无功利的好奇心为科学大厦添砖加瓦,可能就没有光环下的杜德纳。

《解码者: 珍妮弗·杜德纳,基因编辑的历史与未来》

本书的另一个“主角”是CRISPR技术,字面来看并不好懂。CRISPR-Cas9是一种基因编辑工具的简称,它由两部分组成,Cas9 酶和指导 RNA。Cas9是一种与CRISPR 相关的酶,是引导RNA在指定位置切割DNA的“分子剪刀”。CRISPR本是细菌中天然存在的基因组编辑系统。细菌能够从入侵的病毒中捕获DNA片段,并利用它们来创建被称为CRISPR阵列的DNA片段,使细菌能够“记住”这些病毒的特征。如果病毒再次发动攻击,CRISPR阵列就会产生RNA片段,同时,Cas9或类似的酶能切割病毒DNA,使其“毒性”失效。不难看出,正是通过向古老的细菌学习,人类掌握了修剪基因的原理。

不要因为CRISPR佶屈聱牙的名称而忽视这个技术,它对生物医学研究和治愈重大疾病方面的作用都是里程碑式的,能够更快、更经济、更有效地实现基因组编辑,普惠科学界的各项相关研究,同时更为基因遗传病、癌症、艾滋病等重大疾病的治愈带来希望。

领奖台之外

基因研究成就了杜德纳。为了不让复杂的科研原理读起来过于枯燥,埃塞克森在激烈且并不那么伟大的科研竞赛上颇下笔力。他在这个跨国科学家圈子里来回走动,记录重要的突破性时刻,戏剧性的合作与争夺,不同人物对同一事件的微妙评论,甚至还在杜德纳的实验室里学会了编辑基因。

艾萨克森一面科普CRISPR,一面整理杜德纳的人生档案,我们可以看到杜德纳如何通过选择彼时还比较冷门的RNA领域,从跨学科学者那里积极获得启发和合作,一步步走向CRISPR的顶峰。杜德纳成为科学家似乎是自然而然的,她具备成为科学家的特质,好奇、好胜、执著,最重要的是她享受竞争。这个在夏威夷长大、童年时因为瘦高体型而受到排挤的女孩,很早就发现真正的乐趣并不存在于人际交往中,而是存在于充满奥秘的自然世界。

作为一个传记作家,艾萨克森尽力在科学之外寻找更多的八卦,相比于此前所写的人物——比如完美主义偏执狂乔布斯,杜德纳的理性与稳健让她人生大部分时候极为顺利,很难渲染出更多的戏剧性。她一直天分过人,精力充沛,从哈佛到耶鲁再到伯克利,可以说一路坦途。第一任丈夫是她在哈佛时的校友,她发现他并没有像自己一样“时时刻刻想着科学”,于是果断离开他,跟实验室的研究伙伴再婚。

跟华裔科学家张锋团队的专利争夺,可能是杜德纳迄今遇到的最大挫折。诺贝尔获奖者也会失掉专利之战,正是输给了没能获奖、但同样贡献巨大的“第三位”人物——张锋。张锋是11岁跟随父母从石家庄移民到美国的华裔科学家,他虽然是杜德纳事业中的“劲敌”,却仍然接受了作者的采访,《解码者》的记叙里,他温和有礼,始终保持着友好的微笑。

这场持续了8年的CRISPR专利之争,关键在于谁先获得了CRISPR-Cas9对真核细胞进行编辑的能力。杜德纳和沙尔庞捷因编辑细菌而获得诺贝尔奖,但张锋团队抢先编辑了哺乳动物细胞。目前有超过11000个CRISPR相关技术的专利家族,但杜、张团队争夺的初始专利被认为是最广泛和基础的,这就意味着许多希望销售CRISPR相关产品的公司,都可能需要从这个专利中获得许可。谁赢得了此项专利,谁就能源源不断地坐收专利许可费。

同样是顶尖科学家,二人其实从未撕破脸面,甚至也曾短暂合作。不过,愤怒的杜德纳在法庭上提出质疑,辩称张锋除了在她开创的一项技术中采取了下一步“简单而明显的步骤”外什么也没做。法律只关注证据,而并不裁决哪一方更加光明磊落。2022年2月28日,美国专利和商标局(USPTO)裁定CRISPR-Cas9基因编辑技术专利属于张锋团队。

杜德纳仍然不甘,但类似的情况恐怕在她2012年发表关键论文那次已经发生过了。只不过彼时她赢得了赛跑。科研体制下的论文发表和专利申请都遵守白纸黑字的正式规则,但最后谁能成为“时代第一人”,有时不仅取决于实力,也取决于一些非正式的因素——那些也许会被局外人简化为运气或时机的东西。

扬名、治病与丑闻

“杜德纳强烈渴望荣誉。沙尔庞捷认为这有些可笑,并对此略显蔑视。”杜德纳的法国朋友、共获诺贝尔奖的沙尔庞捷,是她人生中最重要的合作者。围绕这个人物的采访,克制的杜德纳坦露出她少见的感性一面。杜德纳喜欢这个巴黎人,要知道她在少年时期想过专门去学法语。二人在知识和性格上的互补帮助她们完成合作,两人共同领奖也创造了女性科学家群体的历史性时刻。但杜德纳曾忧伤地说:“我想继续与埃玛纽埃勒合作,但是显然,她并无意愿。她从来不会向我表达这一想法。我们就这样渐行渐远。”

科学探索的初期是科学家广交朋友的阶段,合作也更容易发生,然而再完美的成果都无法阻止疏远。有时候并非关于争名逐利。沙尔庞捷有着巴黎人的自在和松弛,笑起来有些调皮,杜德纳则更享受聚光灯,更希望再攀同一领域的高峰,她们的性格差异从领奖典礼上所选的登台音乐就能看出,杜德纳选择蓝调,沙尔庞捷选了科技朋克。杜德纳认为沙尔庞捷破坏了关系,认为她在某些采访中将CRISPR-Cas9说成自己的研究,提到杜德纳则像是在说一个协助者。沙尔庞捷则调侃:“杜德纳有时会对荣誉问题焦虑不安,这使她似乎显得缺乏安全感……我是法国人,不像她那样情绪激昂。”

杜德纳的确争强好胜,但沙尔庞捷仍然承认:“若不是因为像珍妮弗这样热爱竞争的人,我们的世界不会像现在这般美好。因为人们做好事的动力是获得外界认可。”在理解自然的过程中获得乐趣是科学家做研究的主要动力。但是大多数科学家会承认,成为首个发现人,其所带来的精神与物质奖励也是驱使他们前进的动力:发表论文、获得专利、赢得奖项、业界留名。

然而很显然,有些争当第一人的竞争行为则会引起公愤甚至制裁。这个译本在中国最大的卖点可能还在于一个中国面孔:贺建奎。2019年,南方科技大学贺建奎团队使用CRISPR技术修改了一对艾滋病夫妇的双胞胎胚胎基因,目的是让孩子在出生后对HIV病毒免疫。

《解码者》一书梳理了这件“震惊”科学界事件的来龙去脉,并侧记了贺建奎在2018年香港国际人类基因组编辑峰会上的整个报告过程。他在现场受到其他科学家的质疑,包括未在遵守国际指导方针的情况下进行不负责任、不具备医学必要性的操作,“明明可以使用精子筛选法产生未受感染的胚胎但却多此一举”等。

《解码者》一书中说得很明白,除了用急功近利的大新闻挑战国际规范与生命技术伦理之外,贺建奎似乎未得到过同行的认可。他此前发表的论文和学术报告似乎乏善可陈。杜德纳说:“我对贺建奎的报告没什么印象。我发现他非常渴望与人见面,得到人们的认可。但是他尚未发表重要论文或著述,他似乎没有进行什么重大科学研究。”

但杜德纳本人并不是个科技保守主义者。“大自然不是一个工程师,而更像一个水平不稳定的修补匠,它的粗心大意对于那些因为基因突变而患病的人来说显得无比残忍。”杜德纳在自己的科普著作《破天机》中写道:“父母有权利使用CRISPR来生出更健康的孩子,只要这个过程是安全的,而且不偏袒少数群体。”包括杜德纳、张锋等在内的权威科学家都认为,只要安全性可以真正保证,那么CRISPR可以被用来合规地治疗疾病,但他们并不赞成强化型的应用,也就是优化基因。

像整个CRISPR学界的绝大多数科学家一样,杜德纳之所以会对贺建奎的所作所为感到惊愕和愤怒,不是因为对用CRISPR- Cas9 编辑人类基因或治病救人持反对意见。而是因为贺建奎在这个病例上使用了尚不成熟且毫无必要的医学程序——“这是明显的哗众取宠之举,会激起人们对所有基因编辑研究的强烈反对”。

杜德纳曾在2019年《时代》杂志中这样评价贺建奎:“他向世界展示了人类胚胎编辑是如何相对容易做,但很难做好……贺建奎无视‘不伤害’基本医学准则并冒着意外后果风险的重大决定,很可能会作为历史上最令人震惊的科学工具误用之一而被记住。”2019年贺建奎因非法行医罪被判3年,并被终身禁止从事人类辅助生殖技术服务工作。

去年4月,贺建奎被释放后在微博上写下:“我计划在大兴亦庄注册一家民办非营利科学研究机构‘北京罕见病研究所’,贺建奎实验室挂靠在研究所下。”照片里的他自信地微笑着。评论中,似乎有不少杜兴氏肌肉营养不良症(DMD)患者及患儿家长表示期待。在公众号“赛先生”推荐《解码者》的购买链接下方,一个署名为“贺建奎”,头像也与贺建奎的微博头像相同的人留言道:我也想买这本书看看。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。

![基因测序行业深度研究报告:未来大健康领域黄金赛道[共77页] 基因测序行业深度研究报告:未来大健康领域黄金赛道[共77页]](/static/upload/other/20230126/1674744324488315.jpeg)