KRAS蛋白一个最致命的基因突变,难倒了抗癌药

KRAS蛋白在许多癌症中都会发生突变,这种蛋白曾被认为“不可成药”。现在,科学家们希望能通过靶向KRAS的一系列新型化合物来挽救生命。

Terri Conneran是三个孩子的母亲,也曾是北卡罗来纳州夏洛特市的一名公司会计。在2017年被诊断出肺癌后,她立即向同病相怜的人寻求帮助。很多病人已经在社交媒体上自发成立了各种病友团体,不同团体对应肿瘤携带的不同突变。

导致Conneran癌症的关键突变是在KRAS基因中的一个突变,约1/4的肿瘤都有KRAS突变。但令她失望的是,她居然没有找到相应的病友团体。部分原因可能是目前尚无针对该基因突变的药物。Conneran说:“专业人士说KRAS是不可成药的。”就这样,她自己成立了一个团体,叫KRAS Kickers,时间上也是刚刚好。

化学家们很难设计出能与KRAS蛋白相对光滑表面相互作用的药物。来源:Alamy

2021年,美国食品药品管理局(FDA)批准了首个靶向KRAS的抗癌药——sotorasib(Lumakras),由加州千橡市的生物技术公司安进(Amgen)生产。Conneran说:“这个药就是希望。”她已经从制药业获得资金来支持她的团体。“多亏了这些支持,我们的一些病友才能活到今天。”第二款靶向KRAS的药物预计也会在2022年底前获得批准。

虽然sotorasib的获批是一个里程碑,但这种药物只针对KRAS蛋白的一个特定突变,而且效果短暂:大多数最初有反应的患者会在几个月后复发。9月12日,安进公司宣布,sotorasib的最新试验发现,相较于标准化疗,它只延长了约一个月的无进展生存期。无进展生存期是指癌症未发生恶化的时间。只有28%的使用sotorasib的受试者对该药物有反应。虽然这几乎是对标准化疗有反应人数的两倍,但这仍表明大多数KRAS阳性肺癌患者无法从新药中获益。

北卡罗来纳大学教堂山分校的癌症生物学家Channing Der指出,即便如此,对KRAS的研究步伐和对靶向KRAS药物的探索从未如此活跃过。第一道成功的曙光表明,对“不可成药”的KRAS成药仍是可能的。现在,学术界和工业界的研究人员正在努力改进他们的方法。“在该领域的发展历程中,我从未见过这么高的热情。”他说,“整个程度可以用夸张来形容。”

致命突变

KRAS蛋白位于关键细胞信号通路网络的核心位置。它在控制细胞增殖、细胞死亡以及介于两者之间的各种活动中都发挥着作用。KRAS蛋白有两种构象,当它与信号分子GTP结合时,就会从“关闭”(off)状态切换到“开启”(on)状态。与癌症相关的突变使KRAS蛋白更有可能停留在“开启”状态,并且这几乎发生在所有类型的肿瘤中。这类突变在一些最致命的癌症中尤为普遍,超过80%的胰腺癌和约30%的肺腺癌和结直肠肿瘤都带有一个KRAS突变。

sotorosib和尚未批准的药物adagrasib(由加州圣迭戈的Mirati Therapeutics公司生产)都是通过附着在携带G12C突变的KRAS蛋白上来靶向肿瘤。G12C突变将KRAS中的第12个氨基酸——通常是甘氨酸(G)——替换为半胱氨酸(C),这是肺部肿瘤中最常见的KRAS突变类型,但并不是总体上最普遍的KRAS突变。大多数KRAS突变癌症,包括Conneran的癌症,都在同一个位置发生了另一个突变,即G12D。

这意味着大部分患有KRAS突变癌症的病人,仍然得不到针对他们突变的治疗。Conneran能感受到病友们的失望。“这是问的最多的问题。”她说,“为什么G12C药物对我没用?我只差了一个字母而已。”

另一个问题是不稳定而短暂的药效。目前为止的临床试验受试者都是一些对其他疗法没有反应的晚期KRAS癌症患者。在这些受试者中,sotorasib对肿瘤生长的抑制作用只能维持6个多月[1]。不到1/3的G12C肺癌患者和不到1/10的G12C结直肠癌患者对sotorasib有反应[2]。治疗后,许多肿瘤会对该药物产生耐药性。俄亥俄州克利夫兰诊所的肿瘤学家Alex Adjei说:“由于抑制KRAS非常难,所以我们的热情实际上与数据本身并不相称。”

如火如荼

虽然难,但靶向G12C用药的初战告捷还是提振了整个领域(见KRAS抑制剂的临床试验)。其中一部分来自于重新燃起的希望:今后有望找到靶向其他KRAS突变(包括G12D)的药物。加州大学旧金山分校的化学生物学家Kevan Shokat说,靶向G12C的决定是sotorasib成功的关键。他的实验室在2013年为sotorasib的“杀出重围”奠定了基础[3]。Shokat也是Revolution Medicines公司的联合创始人,这家位于加州雷德伍德城的公司也在开发抑制KRAS的疗法。半胱氨酸的化学活性比许多氨基酸都强,因此更容易设计出能与之结合的药物。

加州大学旧金山分校的癌症生物学家Frank McCormick联合创立的Bridge Bio公司也在开发KRAS抑制剂,他说,有了能进入该蛋白3D结构中微小口袋并与半胱氨酸结合的小分子,研究人员就有了一个起点,能设计出与其他氨基酸结合的药物。

科学家们还在寻找能够与KRAS蛋白在开启和关闭状态之间切换时的不同形式结合的分子。sotorasib只与关闭状态的KRAS蛋白特异性地结合,这可能会限制其药效。耶鲁大学医学院的肿瘤学家Patricia LoRusso说:“KRAS G12C的故事告诉我们,如果你有一位很厉害的化学家,你或许也能靶向其他一些难成药的疾病。当然,仅对它用药是不够的,你还要再向前推进一步。”

McCormick说,2021年,Mirati公司的研究人员报告了一种名为MRTX1133的化合物[4],它能与G12D结合,但该分子的化学特性使其难以作为药物使用。该公司已经重新配制了该化合物,并计划启动临床试验。他说,即使试验最后不成功,这个原始分子也是探索抑制该突变方法的一个关键工具。“这是该领域的又一次重大飞跃。”

sotorasib对KRAS突变型的选择性可能还有一个安全性优势:由于KRAS参与了许多关键的细胞通路,许多研究人员担心抑制正常KRAS的药物会有毒性。但是,尽管有这些潜在担忧,一些研究人员仍在开发关闭所有KRAS蛋白的药物,无论是突变型还是野生型。

未发表的小鼠数据表明,这样做可能是安全的,因为细胞可以招募NRAS和HRAS这些相关蛋白来填补被阻断的KRAS蛋白的一些功能。“最大的问题是:野生型重要吗?”McCormick说,“但大多数人对此并不太担心。”

由于NRAS和HRAS可能会帮助KRAS突变肿瘤躲避sotorasib等药物的作用,一些研究人员便想找到能阻断所有这三种蛋白的“泛RAS抑制剂”。纽约大学朗格尼医学中心肺癌专家Kwok-Kin Wong说,关于这些药物是否安全仍存在争议。他说:“大家都很期待结果会怎样,肯定会有一些代价,但我不知道会是怎样的代价。”

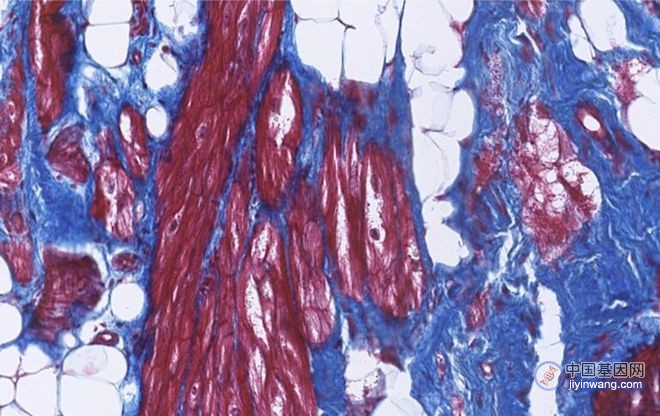

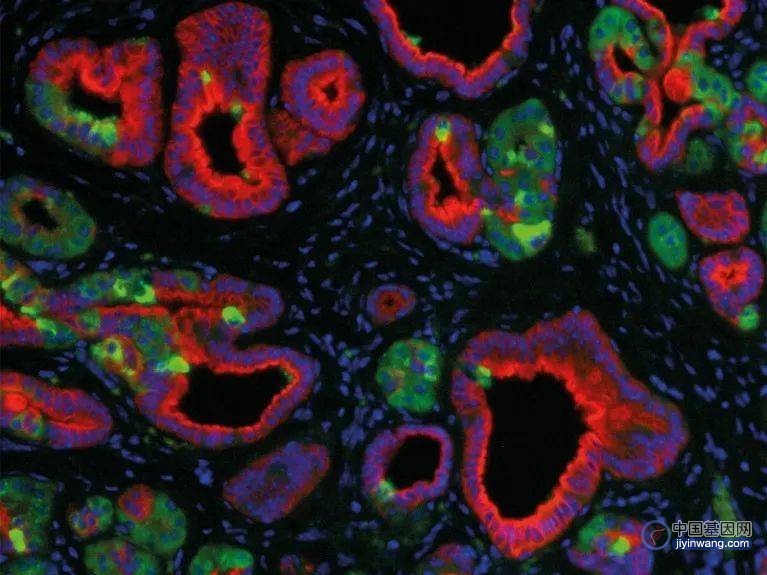

KRAS突变使小鼠胰腺的正常细胞(绿色)发生了癌前病变(红色)。来源:Maria Paz Zafra

为了让G12C抑制剂的效果更好,与其他抗癌药联用的试验也在进行中,但结果喜忧参半。研究人员尤其看好sotorasib与能激活免疫系统对抗肿瘤的药物联用,这类药物也称为检查点抑制剂。小鼠的临床前数据表明[5],这两种药物联用的效果非常好,但安进公司在8月宣布,其早期研究显示这对人类肝脏的毒性较高。

LoRusso说,这类药物联用可能会因为sotorasib本身的化学特性而变得复杂。她说,研究人员经常减少联合用药的剂量,以最大限度降低同时服用两种药物的毒性,但sotorasib的毒性并未随其剂量减少呈线性下降。“即使只用一半的剂量,你可能仍无法避免使用高剂量时会诱发的毒性。”

McCormick说,Mirati公司已经表示,其G12C抑制剂adagrasib与免疫治疗药物联用时不会出现严重的副作用,研究人员正在急切地等待这些结果的公布。他说:“小鼠的临床前数据实在是令人震惊。”

外源片段

Shokat和他的合作者正在寻找其他方法,通过利用KRAS蛋白和类似于sotorasib的抑制剂化合物之间形成的共价键,在KRAS诱发的癌症中激活免疫系统。这种复合物可以被该细胞分解并在细胞表面呈递给免疫系统。Shokat的团队最近测试了一种能识别这种外源片段的基因工程抗体,并发现它能激活免疫细胞杀死G12C癌细胞,包括对单独使用该抑制剂时有耐药性的癌细胞[6]。

其他研究试图通过防止或减缓耐药性的出现,来延长sotorasib和其他KRAS药物的效果。德克萨斯大学安德森癌症中心的癌症生物学家Wantong Yao说,尽管KRAS研究已经进行了几十年,但这些耐药机制现在才受到关注。这几十年的研究大多是基于小鼠等模型,这些模型中KRAS的基因已被敲除。她说:“我们不确定对KRAS抑制剂的反应会与基因敲除差不多还是会不同。我们需要尽快搞清楚耐药机制。”

多项临床试验还测试KRAS抑制剂与其他疗法的结合,这些疗法能阻断KRAS控制的信号通路的其他部分。这种方法已经成功用于有些癌症,如携带BRAF蛋白突变的结肠肿瘤。但KRAS诱发的癌症可能是个特别艰巨的目标,Der说,对KRAS抑制剂的耐药性好像不是一般的复杂,因为有些患者在单一肿瘤中有多种耐药途径。“我们现在对耐药机制稍稍有了一些了解,我认为大家都有点震惊。”

Der说,好几项药物联用试验正在进行中,现在预言哪些会成功还为时尚早。他说,sotorasib与抑制另一种蛋白EGFR的联用,或许能提高靶向KRAS药物对结肠癌的疗效。但另一种联合用药——sotorasib与一种阻断SHP2蛋白的药物——的未公布早期临床数据未能达到预期。Der说:“现在一切还不明朗。”

Wong说,尽管所有信息都表明未来道阻且长,但是,对难成药的KRAS实现药物治疗是一次切切实实的胜利。当然,大家也担心对这一科学里程碑的热情会被KRAS癌症患者误解,Adjei说:“这是一个很难把握的平衡。你既想给人们希望,告诉他们有进展,又不想让我们以为我们已经能治愈KRAS突变癌症了。”

就Conneran而言,她很清楚自己得的癌症有多复杂。尽管没有科学背景,但她现在能一口气说出各种KRAS突变和潜在的联合疗法,也能话锋一转指出这些数据的注意事项和漏洞。“太复杂了。”她说,“但是你知道吗?希望也是复杂的。”

参考文献:

1. Skoulidis, F. et al. N. Engl. J. Med.384, 2371–2381 (2021).

2. Fakih, M. G. et al. Lancet Oncol. 23, 115–124 (2022).

3. Ostrem, J. M., Peters, U., Sos, M. L., Wells, J. A. & Shokat, K. M. Nature 503, 548–551 (2013).

4. Wang, X. et al. J. Med. Chem. 65, 3123–3133 (2022).

5. Canon, J. et al. Nature 575, 217–223 (2019).

6. Zhang, Z. et al. Cancer Cell 40, 1060–1069 (2022).

原文以Cancer drugs are closing in on some of the deadliest mutations为标题发表在2022年10月25日《自然》的新闻特写版块上

© nature doi: 10.1038/d41586-022-03392-2

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。