贺建奎复出,别忽视这一问题:种系基因编辑在技术上是否真的成熟

上个月看到新闻说贺建奎复出了,而且是真的复出——号称要做杜氏肌营养不良(Duchenne Muscular Dystrophy,DMD)的基因治疗,号称已募资5000万。

这个新闻应该可以成为广大鸡娃的家长们鼓励孩子好好学习的例子。《狂飙》里一个跑龙套的演员查出来以前因吸毒拘留过,立刻戏份被删,还成了不该翻身的失德艺人。贺建奎不到5年前宣布做基因改造婴儿时,涉及到欺诈(HIV的母婴传播完全可以通过其它手段阻断,贺搞的基因改造完全不必要,实际是对参与试验的夫妇们的欺骗),也突破了基因编辑技术在应用上的伦理底线。可从号子里放出来没多久又能重操旧业,不得不感叹,万般皆下等,唯有读书高,确实不假。只有失德的艺人,没有失德的科学家。

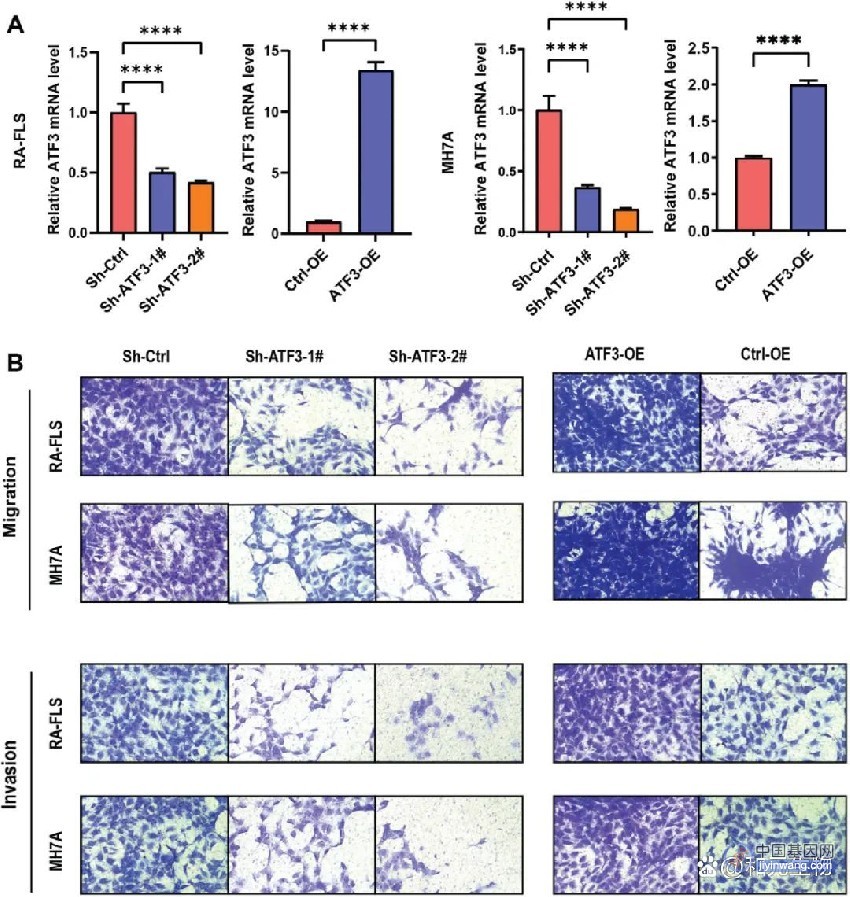

只不过贺建奎的选择能力还是一如既往地厉害,号称要做DMD的CRISPR基因治疗,恰逢全球第一位接受了CRISPR基因治疗的DMD患者在22年末去世[1]:

这位患者在22年秋天接受了基因治疗,目前尚不清楚具体死因,如是否由治疗导致,可这仍提醒我们不应忽视基因治疗在技术上仍然非常复杂,对于每一种疾病,都需要谨慎评估其安全性。

贺建奎的基因改造婴儿一事,焦点集中于伦理层次,基于伦理的声讨固然正确,可我们也不该忽视一个技术层面的问题:

将基因编辑技术用于人类胚胎改造,是否在技术上已经足够完善?

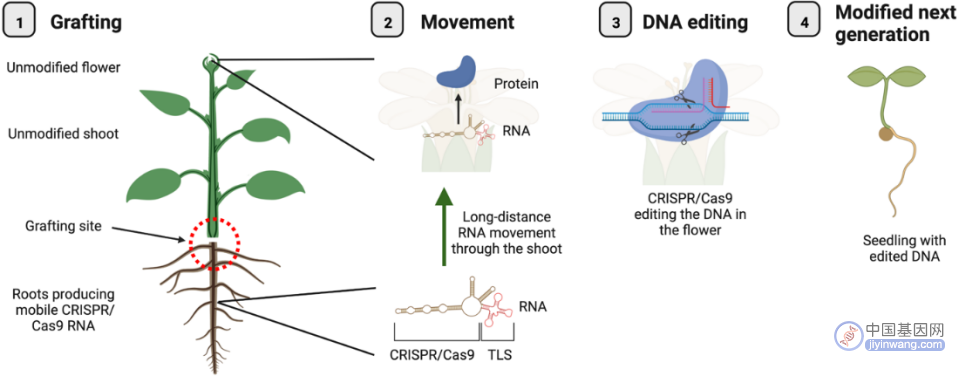

最近的全球人类基因组编辑峰会发表声明指出:不仅在社会伦理与政策上还未有一致意见,种系水平上编辑人类基因组,在临床前的有效性、安全性证据也未建立。《Nature》在3月10日时也发表了一篇关于这个话题的新闻报道[2]。

很多人提到基因编辑技术会想到“制造”或“订制”所谓的完美婴儿,这其实也是贺建奎当年干的事背后蕴藏的想法。只不过“编辑”一个婴儿的复杂性常常被忽略。

这种基因编辑在学术上属于种系水平上的基因编辑。只有搞明白种系二字的意思,才能真正理解为什么基因编辑运用到这一方向存在着巨大的挑战。

每个人都是由一个受精卵发育而来的,一个受精卵就是一个细胞,由一个精子细胞与一个卵子细胞结合而来。种系就是指精子、卵子这些最终能繁衍成后代个体的细胞。

当贺建奎在胚胎水平上编辑基因时,就涉及到了对胚胎里所有细胞都在尝试改变其基因组序列,成了在种系水平上做基因编辑。这与目前进入实践的基因编辑在编辑范围、潜在的不可预测性上存在天壤之别。

CAR T治疗等已有上市产品的基因治疗都是针对一类具体的细胞做编辑,最常见的是血液细胞。CAR T是对人体的T细胞做基因改造,使改造后的T细胞能识别特定的癌细胞。CRISPR基因编辑能最先上市的治疗产品大概率会是针对镰刀型红血球病。该疾病是由于红细胞内的血红蛋白异常引起,CRISPR应用于此时,只需要对造血干细胞做基因编辑,再通过造血干细胞移植,引入改造好的造血干细胞,后者能自然分化出功能正常的血红蛋白,起到治疗作用。

从上述例子可以看到,这些基因编辑涉及的细胞范围是固定,不会涉及到全身所有细胞,也不会带来可以遗传到下一代的基因改变(一旦遗传到下一代,对下一代来说也会是所有细胞的基因组改变)。

这种编辑范围的收窄,对基因治疗来说是大大降低了不确定性,提升了安全性。

对任何细胞进行基因编辑——无论采取何种编辑手段,包括CRISPR,安全性上都要顾虑两点,一是编辑过程对细胞本身是否造成了伤害,比如编辑100个细胞,能活下来多少,活下来的存活状态如何;二是编辑是否精确,是否把想编辑的位置编辑对了,同时又没把别的地方误伤了。

当基因编辑限定在某一类体细胞,如造血干细胞时,不会消除上述顾虑,却大大限制了这些顾虑的潜在影响范围。

编辑过程对细胞的伤害,我们知道造血干细胞可扩增能力很好,即便编辑过程里损失了一些细胞,获得最终需要的量问题不大。编辑的精准性,造血干细胞有着明确的功能——形成各种血细胞,编辑脱靶了,最糟糕的情况无非是整出了潜在的白血病——仍是严重的安全性问题,但这至少可以有针对性的排查,甚至防范(编辑好的细胞可以通过全基因组测序来确定是否存在已知的癌症相关基因变异)。

而一旦到了种系水平上的基因编辑,上述顾虑的影响范围将扩大到现有技术以及科学认知上很难思考周全的地步。

在胚胎上做基因编辑,胚胎能否完全从编辑过程里恢复?注意这可不是造血干细胞或T细胞,一次编辑的数量很多,互相还有替代性,死几个残几个都没事。胚胎阶段的一个细胞可能会发育成一个完整的器官,安全性上的冗余度非常小。编辑的精准性要求也变得极为苛刻。而且胚胎是多个细胞构成的,做基因编辑还带来了出现杂合子的风险——有的细胞编辑成了,有的没编辑成,

怎么办?即便编辑成的,编辑的结果不完全一样,怎么办?

贺建奎4年前做的基因编辑婴儿实际上把上述雷基本都踩了个遍。从后来公布的测序结果看,首先编辑出的是杂合体,也就是胚胎里不是每个细胞都按假想的获得编辑。其次,人类基因组里存在的,可以避免HIV感染的基因变异是CCR5基因是缺失了32个碱基,即CCR5Δ32,贺编辑了CCR5基因,但编辑出来的不是CCR5Δ32。不仅难以确定作用,更带来了未知的风险——没人知道这种自然界不存在的基因型是什么作用。再次,当时的测序也显示了存在一些脱靶的编辑。

甚至到现在,种系水平上的基因编辑——特别如在胚胎阶段做基因编辑,仍然存在巨大的技术挑战——至少要做到安全、有效、可控的编辑存在巨大的技术挑战(如果像贺那样不顾后果,为编辑而编辑,技术上确实没有挑战)。

例如Nature的新闻报道中提到,CRISPR–Cas9做人类胚胎基因编辑(研究技术上的可行性,没有让胚胎完成发育),不低的比例未能准确修复编辑过程中被切断过的DNA(Cas9系统的编辑会涉及到把DNA的双链均切断,之后需要修复,一般修复会采用错误率更高的方式)。

即便是较新的技术,如单碱基编辑,不再需要把DNA的双链均切断,一些研究仍显示存在其它“意外”表现。

因此,种系水平上的基因编辑,如在胚胎上做基因编辑,面临的不仅是伦理、政策法规上需要思考,更要看到在技术水平上存在的困难。

贺建奎也不应被认为只是突破了当下关于基因编辑的伦理底线,而是从科研技术本身来说,也未能做到科学评估。他当年的行为不仅是疯狂,也很愚蠢。如果确实有人愿意提供5000万让他研究DMD的基因治疗,那么这个或这些出资人最好明白自己投的人到底是什么水平。别以为自己只是投了个疯子,其实是投了个疯了的傻子。

1.https://www.statnews.com/2022/11/04/muscular-dystrophy-patient-in-line-for-crispr-therapy-dies/

2.https://www.nature.com/articles/d41586-023-00756-0

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。