哈佛大学研究发现尼安德特人的基因使人们易患严重的新冠并发症

围绕新冠最大的,挥之不去的问题之一是为什么有些患有这种疾病的人比其他人病得更重。虽然可能有许多因素在起作用,但大量研究表明,一个人的遗传学可能使他们容易患上严重的疾病。事实上,一项全基因组关联研究和COVID-19 宿主遗传学倡议数据集特别指出 3 号染色体上一个 50 千碱基大小的基因组片段是严重 COVID-19 的主要遗传风险因素——早在 2020 年,该片段古生物学家Svante Pääbo和他的合作者Hugo Zeberg表明遗传自尼安德特人大约 50,000 到 70,000 年前。然而,该部分的遗传变异——都彼此密切相关——数量众多,因此导致其与严重 COVID-19 相关的确切变异仍然难以捉摸。

现在,哈佛大学人类进化生物学家特伦斯·卡佩里尼 (Terence Capellini)及其同事系统地评估了该地区的 600 多种遗传变异。最终,他们锁定了调节两个关键趋化因子受体基因的三个变体,这两个基因在介导通常与严重 COVID-19 的发病机制有关的细胞因子风暴中发挥作用。该结果于 2 月 10 日发表在eLife上,揭示了宿主基因组与 COVID-19 结果之间的相互作用,并有助于揭示支持严重 COVID-19 的分子机制。

“从进化的角度来看,这项工作提供了一个很好的例子,一直到分子水平,说明从尼安德特人那里遗传下来的一小部分基因组是如何影响我们的健康的。. . 直到今天,”耶鲁大学医学院的遗传学家Steven Reilly说,他没有参与这项研究。他补充说,“这种风险来自起源于尼安德特人的 DNA 这一事实非常有趣,并凸显了人类祖先的复杂性。”

为了探究 3 号染色体上的特定遗传变异或等位基因及其驱动严重 COVID-19 的潜力,Capellini 的团队将群体遗传学和功能基因组学技术与大规模平行报告基因检测 (MPRA) 结合使用。MPRA 是一种复杂的功能基因组学工具,使科学家能够一次测试数千种遗传变异对基因调控功能的潜在影响。

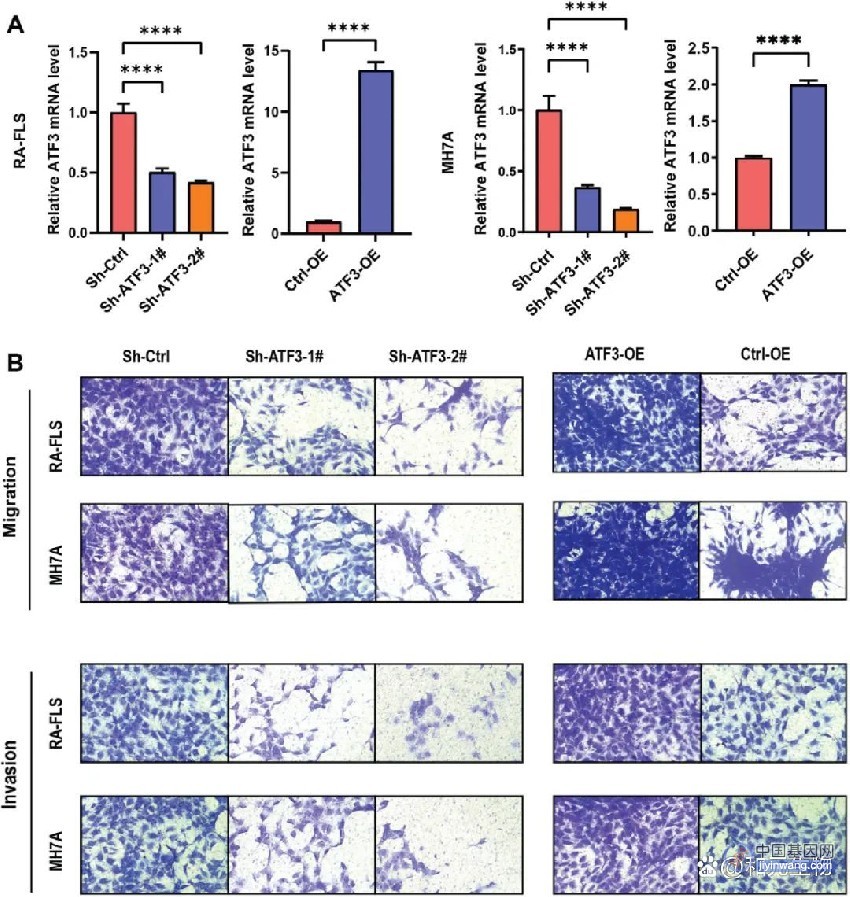

研究人员首先使用计算分析来了解该区域的遗传变异如何与人类免疫细胞功能数据重叠。然后,他们使用 MPRA“将大块的链接变体削减为几个相关的变体,”Capellini 解释说。这使他们能够在免疫细胞系中集体筛选所有 613 种变体,这反过来又使他们能够查明改变 COVID-19 中参与介导免疫反应的关键基因表达的精确变体。

对于那些确实调节基因表达的变体,研究人员确定了变体的两个版本——尼安德特人(或渗入)等位基因,或现代人类等位基因——中的哪一个。因此,他们首先将该地区的 613 种遗传变异减少到 20 种影响基因表达的变异,然后减少到 4 种显示渐渗和非渐渗版本之间的活动差异。具体来说,他们在进一步的实验中发现,四个渗入的等位基因中的三个显着改变了CCR1和CCR5的表达,这些基因编码在 SARS-CoV-2 存在的情况下参与细胞间免疫信号传导的关键受体。

与严重的 COVID-19 相关的 3 号染色体上的基因组区域包含一个编码趋化因子受体的基因簇——趋化因子是吸引免疫细胞感染的蛋白质。这些趋化因子受体基因,如CCR1、CCR2、CCR3、CCR5和CCR9,都位于 3 号染色体上与疾病严重程度相关的变体附近,因此,反过来可能会带来严重的风险COVID-19——尽管在之前的研究中它们并不是与严重疾病最密切相关的基因之一。

Zeberg 是斯德哥尔摩卡罗林斯卡学院的进化遗传学家,他研究从尼安德特人和丹尼索瓦人到现代人类的基因流动,但他并未参与这项研究,他告诉《科学家》杂志,“实验和生物信息学的结合”值得称赞。此外,他说“ CCR5基因的鉴定令人着迷”,因为他之前发现这种严重 COVID-19 的主要遗传风险因素可以预防 HIV。

Reilly 说,任何复杂疾病的遗传基础都很难在分子水平上理解,因为这样做涉及从庞大的基因组中找出少量与疾病相关的遗传变化。“作者们。. . 引入强大的种群遗传工具来识别和表征这个位点,”他说,并补充说,种群遗传学和 MPRA 的结合比单独使用任何一种方法都更强大。他补充说,他对这项研究的深度“印象特别深刻”——尤其是研究人员在 SARS-CoV-2 存在的情况下测试变异体功能的想法。

爱沙尼亚塔尔图大学的进化遗传学家Michael Dannemann也没有参与这项研究,他同意并告诉The Scientist,应用 MPRA 研究尼安德特人 DNA 是一种强大的方法,该论文发现的最有可能的功能使用其他方法“不可能”实现相关变体。

Capellini 认为该论文的见解可能具有重要的治疗意义。但 Zeberg 并不确定。Zeberg 说,尽管“非常需要了解严重 COVID-19 的主要遗传风险因素”,但他告诉The Scientist ,他“对确定的候选致病变异感到有点惊讶……” . . 在遗传关联研究中,不属于与严重 COVID-19 最密切相关的变异。”

这些尼安德特人基因如何在人类基因组中变得突出仍有待发现。Capellini 推测这些变异在过去可能是有益的,因此,选择压力巩固了它们在人类基因组中的存在。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。