善良的天性,是基因决定的吗:生物社会学视角下的人类演进

人类的本性究竟是什么,是所有哲学和生物学开始的起点。人性是一张纯粹的白纸,被后天经历涂抹。还是遗传与演化,已经在我们诞生之前,就已经决定了今后的道德倾向于选择。

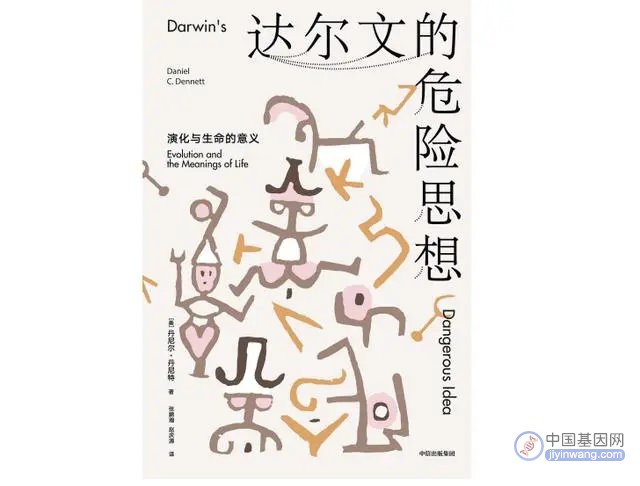

《达尔文的危险思想》作者:[美] 丹尼尔·丹尼特 译者:张鹏瀚 、 赵庆源 中信出版社 2023年2月

科学家丹尼尔·丹尼特提出,演化是一个机械的算法过程,这种算法过程不仅决定了羚羊的速度、老鹰的翅膀和兰花的形状,也同样决定了心灵、意义、道德等一部分学者不愿意用演化和自然选择来看待和阐释的概念。丹尼特在书中没有把对演化和自然选择的论述局限于生物学领域,还将其拓展到了文化、语言、社会等生物学以外的其他领域,把对演化和自然选择的理解提升到了一个全新的高度。

自然演化与伦理抉择

我们探究人类本性,将其作为有效伦理思考的自然主义基础;这份探究工作的另一部分,将从一个无可争议的事实入手,即我们人类是演化的产物,继而思考我们有哪些与生俱来的局限,思考我们身上有哪些变异可能与伦理相关。有很多人显然认为,如果事实证明,人类并不像《圣经》告诉我们的那样,仅仅是略居天使之下,那么伦理学就会深陷困境。如果我们所有人不都是完全理性、同等理性的, 不都是完全且同等地可以被教育所塑造,而且在别的方面不都拥有同等的能力,那么我们关于平等和完满的底层假设就会遭到威胁。假如真是这样,那么我们就来不及自救了,因为我们对于人类的弱点和人与人之间的差异已经知道得太多,以致无法再保有这种愿景。不过,科学家(不单是演化论者)的发现还危及了一些更为合理的愿景。

丹尼尔·丹尼特(Daniel C. Dennett),认知科学家、科学哲学家,美国塔夫茨大学哲学教授,该校认知研究中心主任,研究领域包括心灵哲学、科学哲学、生物学哲学,尤其是这些领域中与演化和认知科学相关的问题。丹尼特在学界内外都有很大的影响力,被“人工智能之父”马文·明斯基称为“下一个伯特兰·罗素”“正在改变并重新定义哲学家所扮演的角色”,他还被高等教育网站The Best Schools评选为“50位最有影响力的在世哲学家”之一。

毫无疑问,我们对于一个个体,或者一类、一群个体(女性、亚裔等)的实际情况有哪些方面的了解,可能深刻地影响着我们看待他们、对待他们的倾向方式。如果我了解到山姆有精神分裂症,或是深度智障,或者容易头晕、周期性断片儿,我就不会雇山姆去开校车。当我们从关于个体的具体事实,转到对于成群个体的概括时,情况就更复杂了。精算结果表明,男性和女性的预期寿命存在差异,那么保险公司如何合理且公正地应对这一事实?对保费进行相应的调整是否公平?或者,我们是否应该在保费方面对两性一视同仁,是否应该认为两性在投保收益率上的差异公平公正呢?对于那些当事人主动造成的差异(比方说,吸烟者和不吸烟者的差异),我们会觉得让吸烟者为他们的习惯支付更高的保费是公平的,但又该如何看待纯粹与生俱来的差异呢?非裔美国人作为一个群体,格外容易患高血压,拉丁裔美国人的糖尿病发病率高于平均水平,而白人则更容易患皮肤癌和囊性纤维化。在计算他们的健康保险时,是否应该对这些差异有所反映呢?人在长身体的时候,如果父母习惯在家里吸烟,那么无辜的他们患呼吸道疾病的风险就更高。年轻男性作为一个群体,比年轻女性更容易出驾驶事故。这些事实中有哪些应该作数,在什么程度上作数,原因又何在?即便我们要处理的是有关具体个人的事实,而非统计趋势,难点也照样不少:雇主—或者别的什么人—是否有权知道你是否结过婚、有无犯罪记录、有无安全驾驶记录、有无水肺潜水经历?公开一个人的在校成绩与公开同一个人的智商得分,两件事有无原则上的差别?

这些都是难以解决的伦理难题。关于对雇主、政府、学校、保险公司等所能索取的个人信息类型加以限制的问题,广大公民正在就各类限制条款展开争论,只差一小步就能得出以下结论:假如一定类型的信息能够完全免遭科学的探究,那我们的处境就会更好。如果男人和女人的大脑有很大差异,或者如果有一种基因会诱发阅读障碍或暴力—或者是音乐才华或同性恋—那么我们还是被蒙在鼓里,对此一无所知比较好。我们不应轻易否定这个提议。如果你曾问过自己,是不是有些关于你的事实(关于你的健康、你的能力、你的前景)是你宁可不知道的,并且认定确实是有,那么你就应该准备认真考虑以下提议:要确保这类事实不被硬塞给当事人,最好的办法—也许是唯一的办法—就是禁止有可能发现这些事实的探究活动。

另一方面,如果我们不去探究这些议题,就等于放弃了重要的机遇。确认可能担任校车司机的人,持续记录其酒驾被捕情况,然后告知相关决策者,这关乎重大社会利益;同样利益攸关的是,关于社会成员的某些信息可能会改善我们的生活,或者保护整个社会或其具体成员。正因为如此,我们得出的研究结论才如此关键、如此容易引发争议。所以,社会生物学的研究工作无时无刻不处在一种“ 关切上升为警报”的氛围中,而当事态恶化—往往如此—宣传有时就会掩盖真相,这不足为怪。

社会生物学究竟是什么?

让我们从“ 社会生物学”这个术语说起。爱德华·威尔逊造出这个词,是想要涵盖一类生物学研究的整个光谱,这类研究关注生物体的相互关系在配偶、群体、大群、群落和国家中的演化状况。社会生物学家对关系的研究,涉及土丘中的白蚁、杜鹃幼鸟及其受骗的养父母、大象母系群体中的成员、猴群、雄性象海豹及其妻妾—以及人类夫妇、家庭、部落和国家。不过,正如基切尔所说,对非人类动物的社会生物学研究一直加倍小心和谨慎地进行。事实上,它包含近代理论生物学中一些最重要的(也是最广泛的)进展,比如汉密尔顿、特里弗斯和梅纳德·史密斯的那些经典论文。

白蚁。

可以说汉密尔顿开创了这一领域的先河,他引入亲属选择的概念框架,解决了诸多难题,其中就包括让达尔文苦思冥想的昆虫的真社会性(eusociality)问题—蚂蚁、蜜蜂和白蚁在大群落中“ 无私” 的生活方式,它们大多数都是不育的仆从,服务于一个有生育力的女王。但是汉密尔顿的理论并没有解决所有难题,而理查德·亚历山大的重要贡献之一,就是描述了真社会性哺乳动物所需的演化条件的特征—他的这一“ 预言”后来得到了印证,那就是后来关于南非裸鼹鼠这种绝妙动物的研究,这着实令人惊叹。适应论推论的这次惊人胜利理应得到更广泛的关注。正如卡尔·西格蒙德所述:

[ 汉密尔顿的观念]引发了一次最令人瞩目的发现;1976 年, 美国生物学家 R. D. 亚历山大发表了一场关于不育阶层的演讲。众所周知,蚂蚁、蜜蜂和白蚁都有不育阶层,但是任何一种脊椎动物都没有这种阶层。亚历山大在一类思想实验中,玩儿似的提出了一个想法:一种能够演化出不育阶层的哺乳动物。该物种会像白蚁一样需要一个可扩展的巢穴,以便确保充足的食物供应,提供躲避捕食者的处所。由于体形的原因,树皮下面的地界[ 我们推定白蚁的昆虫祖先就住在这类地方]是不够用的。但遍布大号植物块茎的地下洞穴则完全符合要求。气候应该是热带的,土壤(这里颇有些夏洛克·福尔摩斯的风采!)则是重黏土。这完全是一次独创性的书斋生态学操演。但在讲座后,有人告诉亚历山大,他假设中的兽类确确实实地生活在非洲;那就是裸鼹鼠,珍妮弗·贾维斯研究的一种小型啮齿动物。

裸鼹鼠丑怪绝伦,是大自然母亲完成的一场可以匹敌任何哲学幻想的思想实验。它们是如假包换的真社会性动物。唯一的鼹鼠女王是绝无仅有的雌性繁殖者,它会释放可以抑制其他雌性鼹鼠生殖器官发育成熟的信息素,从而确保群落的余下成员协调有序。裸鼹鼠是粪食性的—它们经常吃自己的粪便—而当异常肿胀的怀孕女王够不到自己的肛门时,它就会向它的随从乞要粪便。(你受不了了吗?可这里还有很多很多的猛料,强烈推荐给所有那些好奇心压倒了呕吐欲的人。)在对裸鼹鼠以及其他非人类物种的研究中,凭借使用达尔文式的逆向工程技术—换句话说,就是使用适应论—我们已经所获颇丰,而且肯定还会有更多的东西可以了解。爱德华·威尔逊本人关于社会性昆虫的重要著作举世闻名且当之无愧,而且事实上优秀的动物社会生物学家有几百位之多。不幸的是,他们的工作都被一片疑云所笼罩,升起这片疑云的,是少数人类社会生物学家变本加厉的贪婪主张(而且就像基切尔所指出的那样,贪婪主张是通过他们的扩音器来传达的),这些主张随后又被他们的反对者变本加厉的全盘谴责所呼应。这一后果实属不幸,因为就像在任何其他的正当科学领域中一样,这项工作的成果有的伟大,有的优秀,有的优秀却错误,有的则很糟—但没有哪个是邪恶的。有一种看法既有失公正,又严重歪曲了科学,那就是把认认真真研究非人类物种中交配系统、求偶行为、领域性这类问题的学者,跟那些在人类社会生物学研究中越发肆无忌惮的越界者算作一条船上的同伙,一竿子全部打翻。

鼹鼠。

但其实这两“ 方”都没有尽到自己的责任。令人遗憾的是,受困心态已经使得社会生物学家中的佼佼者们多少不太愿意批评他们一些同事的拙劣工作。虽然经常可以看到梅纳德·史密斯、威廉斯、汉密尔顿和道金斯发表文章,坚决纠正他人论证中各种各样的幼稚缺陷,进而指出问题的复杂之处—简而言之,这些指正属于所有科学学科中都有的常见交流话题—但他们在很大程度上回避了一项会令人十分不快的任务,那就是指出那些热衷于滥用他们杰出成果的人在工作中犯下的更为深重的罪过。然而唐纳德·西蒙斯是个令人振奋的例外,而且这样的人不止他一个。关于人类社会生物学中无处不在糟糕思维,我只会指出它的一个主要来源。这种糟糕思维很少得到社会生物学家的认真对待,之所以会如此,也许是因为斯蒂芬·杰·古尔德批评过这一点,而社会生物学家们则对古尔德心存芥蒂,不愿承认他有任何正确观点。可他在这一点上是正确的,菲利普·基切尔(Kitcher, 1985b)也是,而且他更加详尽地发展了这一批评。下面是古尔德版的批评,有点不好理解。(我最初在阅读这段文字的时候无法体会其用心,所以不得不请优秀的生物学哲学家罗纳德·阿蒙森给我解释古尔德的意思。他成功做到了。)

达尔文式说定的故事的标准基础并不适用于人类。这个基础的意涵在于:如果是适应的,那么就是遗传的—因为关于适应性的推论通常是遗传故事的唯一根据,而达尔文主义是一个关于种群中的遗传变化和变异的理论。

这说的是什么意思呢?乍一看古尔德似乎是要说适应论的推论不适用于人类,但他要说的并不是这个。他是要说,因为对于人类(而且只有人类)而言,其适应性总还有另一个可能的来源—文化— 所以不能如此轻易地推断说人类的某性状是由遗传演化产生的。即使对于非人类动物而言,如果它在某方面的适应性不具有解剖学特征, 而是一种显然算是妙技的行为模式,那么从适应性到遗传基础的推论就存在风险。因为这样一来,就还有另一种可能的解释:该物种只是一般不蠢笨而已。就像我们经常见到的那样,越是显而易见的一步, 我们就越难以牢靠地推断说它一定是从先辈那里复制过来的—确切地讲,是难以牢靠地推断说它一定是被基因所携带的。

遗传,是否决定了我们是谁?

许多年前,我在麻省理工学院的人工智能实验室里玩了我人生中第一款“ 电子游戏”:游戏名叫《迷宫战争》(Maze War),允许多人同时游玩,每名玩家分别使用一台终端,每台终端都与一台中央分时计算机相连接。你可以在屏幕上看到由简单透视线画成的迷宫,作为观看者的你就身处其中。你可以看到走道前方有向左右两边岔开的路线,并且可以按动键盘来前进和后退、向左或向右九十度转向。键盘上还有一个按键是你的扳机,负责向正前方开火。所有其他玩家也都跟你处在同一个虚拟迷宫中,四处游荡,在找人开枪的同时,又希望自己不被击中。如果有其他玩家从你前面穿过,他就会显示为一个简单的卡通形象,你得尽量在他转过身、看到你并射杀你之前就射杀他。在手忙脚乱地玩了几分钟后,我已经让人从背后“ 射杀”好几回了,还发现自己的被迫害妄想症正在不断加重,难受到不行的我想寻求一个解脱之法:我在迷宫里找了一条死胡同,自己退了进去,内心颇为平静,手指就扣在扳机上。我突然发觉自己采取了海鳗的方针,待在自己固若金汤的洞里,耐心等待值得一击的东西从面前游过。

好了,我的这种行为是否让我有理由去假定,智人身上的海鳗行为具有遗传层面的预先倾向性呢?此刻的压力是否打捞起了某个古老的方针,而这个方针早在我的祖先们还是鱼的时候就沉睡在我的基因中了呢?当然不是。这个策略真是再明显不过了。虽然感觉上它像是个逼着,但它至少是个妙技。要是我们发现火星人会为了自保而退入火星洞穴,那也没什么好奇怪的,而且想必这件事也不会让火星人拥有海鳗祖先的可能性从零有所上调。诚然,我跟海鳗有远亲关系,但考虑到我的需求和欲求,考虑到我在那一刻对自身局限性的分析,我在这种环境下会发现这种策略,肯定只是由于它显著的优越性。这生动体现了人类社会生物学中推论工作要面对的基本障碍,这障碍并非不可跨越,但也比人们通常所承认的要高大得多:它表明,就算一种具体人类行为(近乎)普遍存在于星散各处的不同人类文化,那也完全无法说明在遗传层面有着对于这种具体行为的预先倾向性。据我所知,在人类学家已知的一切文化中,猎人在投掷长矛的时候都是尖端朝前的,但这显然不能证明我们这个物种拥有一种根深蒂固的“ 尖端朝前”基因。

非人类物种虽然缺乏文化,但也展现出类似于重新发明轮子的能力,即便它们的这种能力还较为简化。章鱼这种动物格外聪明,它们虽然没有表现出文化传递的迹象,但当我们发现章鱼个体会独自发现许多妙技,以此处理它们先辈从未遇到过的特定难题时,我们不应感到惊讶。任何这样的一致性都可能会被生物学家们误读为一种特殊

“ 本能”的标志,但有时候这不过是出自它们的一般智能,后者会引导它们一次又一次地发现同样的好点子。由于文化传递这一因素的存在,对于智人状况的阐释就难度倍增。即使有个别不够聪明的猎人自己想不到投掷长矛时应该尖端朝前,他们也会被自己的同伴告知这种做法,或者在注意到同伴们的做法后,马上明白其效果。换句话说, 只要你不是笨得透顶,你就不需要靠遗传基础来实现那些你随时能从朋友身上学到的适应之举。

难以置信,社会生物学家竟也会忽视这种无所不在的可能性,但醒目的证据表明他们一次又一次地犯过这种错误(Kitcher, 1985)。可以列举的实例很多,但我会集中讨论一个特别显见的著名事例。尽管爱德华·威尔逊(E. Wilson, 1978, p. 35)明确指出,要靠特定的遗传假说来解释的那些人类行为,应该是“ 人类全部本领中最不具理性的那一类……换句话说,它们牵涉的应该是最不易被文化所模仿的先天生物现象”,但他又接着说,比如,所有人类文化都表现出领域性(我们人类总喜欢把一点空间叫作我们自己的空间), 这清楚地证明,我们跟许多其他物种一样,生来就被安装了一种遗传而来的、对于保卫领土的预先倾向。这也许是真的—事实上,这一点也不奇怪,因为许多物种都明显表现出天生的领域性,而且很难设想有什么力量可能会从我们的基因构成中移除这种倾向。但是,领域性在不同人类社会中的无处不在,其本身根本不能构成这方面的证据,因为领域性在人类的许多安排中都具有极大的意义。它即便不是一步逼着,也接近逼着。

在生物圈中的其他地方,考虑这些问题要求我们用自然选择来解释某一方面的适应—显见的效用、明确的价值、无可否认的设计合理性—在人类行为中,考虑这些问题则会抵制任何对于这类解释的需求。如果一个技巧足够妙,那它就会被每一种文化毫不意外地重新发现,而不需要通过基因传衍或文化传递来保留其具体内容。* 我们在第 12 章看到,正是文化趋同演化—重新发明轮子—的图景, 打乱了我们把模因学变成一门科学的尝试。同样的难处,出于同样的原因,也困扰着所有从文化共性推论出遗传因素的尝试。尽管威尔逊有时已经注意到了这个难题,但他在别的时候又忘记了:

埃及、美索不达米亚、印度、中国、墨西哥以及中南美洲等早期文明在这些主要特征上有非常显著的相似点。这些相似点不能被敷衍地解释为偶然或文化上异花受精的产物。

我们需要逐一考察每个显著的相似点,看看它们当中有哪些需要遗传上的解释,因为除了文化上的异花受精(文化传衍)和偶然之外, 还存在着重新发明的可能。可能有特定的遗传因素在许多或全部的相似性中起作用,但正如达尔文所强调的,证明这一点的最好证据永远是各种特异之处—各种古怪的同源性—以及不再合理却又残存下 来的东西。最近,社会生物学和认知心理学相结合的研究,正在以演化心理学的名号,揭示着最有说服力的这类事例。让我们重点关注单个实例,以便对达尔文式思维在人类本性研究中的好坏用途做出有效对比,澄清我们方才提出的有关合理性(或者仅仅是不蠢笨)的立场。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。